“大魔王”新剧《美国夫人》:以“反女权”的方式,来推进女权

独家抢先看

文/Nico

“女权”话题,是近几年无法回避的一个话题。

大到国计民生,小到家长里短,它几乎渗透到了人们日常的方方面面。

与此同时,影视圈也呼应时代,在诸多影视作品里高举女性大旗。

下沉到美剧领域来看,表现更是尤为突出,不少以女性为主导的精品剧,都如雨后春笋一般纷纷问世:《使女的故事》《大小谎言》《杀死伊芙》《了不起的麦瑟尔夫人》……

除了塑造个性鲜明的女性角色之外,很多剧还对性别平权进行了更深入的挖掘与讨论。

比如,今天介绍的这部新剧,便是其中最典型、最硬核的一部——

美国夫人

Mrs. America

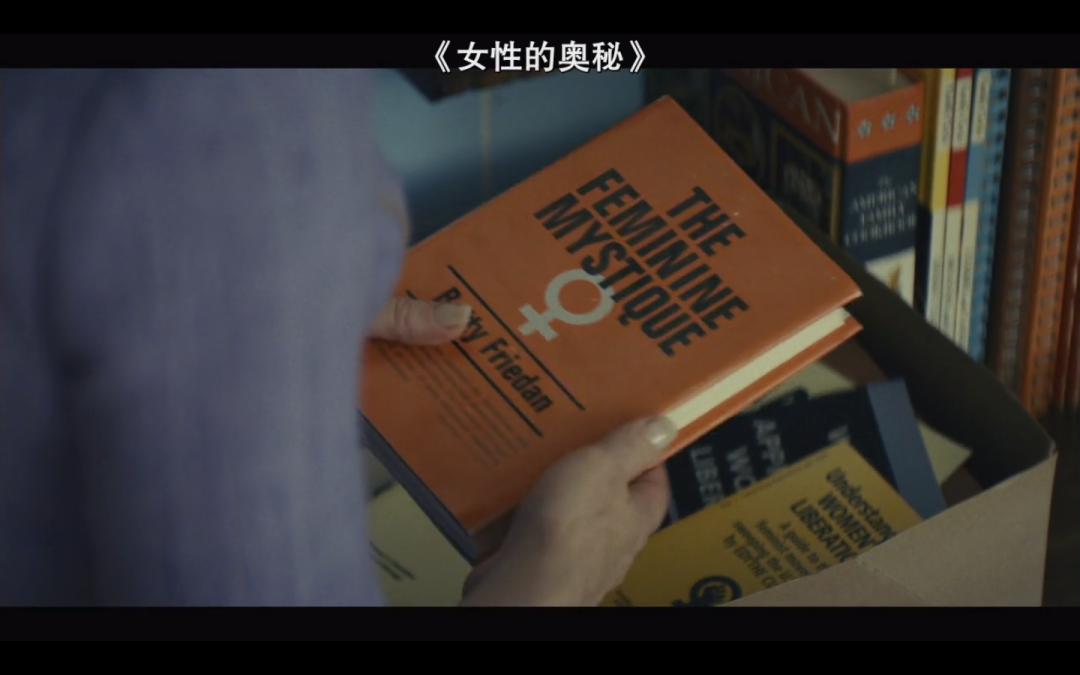

《美国夫人》是FX联合HULU推出的9集历史剧。

全剧以七十年代的女权运动为背景,揭开了那个风云际会的历史时代。

目前该剧已更新4集,口碑相当不俗——豆瓣9.2,烂番茄新鲜度95%。

虽然国内关注此剧的人还不多,但该剧在国外却广受关注,反响热烈。不少外媒,都已提前将它视作是颁奖季的种子选手。

早前,该剧曾受到不少非议,因为它所聚焦的女主并不是一个传统意义上的正面人物,而是一个饱受争议的“反女权者”。

女主菲莉丝·施拉夫利,是一个保守的高级知识分子。

毕业于华盛顿大学政治学的她,有着极高的政治天赋。

早年,她一直致力于国防核战研究,曾先后出版了几本关于核战的畅销书。

她不安于家庭主妇一职,总是跃跃欲试,企图进军政界,在政坛一展抱负。

可她的仕途之路,践行的却并不顺利。

为了获取更多的政治筹码实现自己的政治野心,她曲线救国转而将更多精力投入到了当时最具话题性的女权运动上。

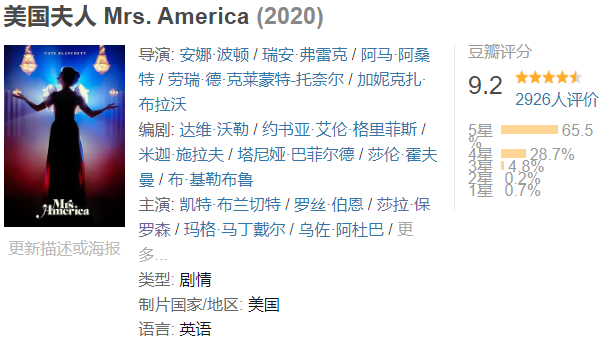

她所有的政治举动,都以实现其政治野心为出发点——

This fight is not about equality. It’s about power.(这场战斗无关平等,而在于权力。)

只不过,与激进的女权运动者不同,施拉夫利将自己伪装成了一个温和、友善的“反女权者”。

她用春风化雨般的姿态,来传达自己的政见:反女权,反堕胎,不认为婚内强奸违法,以及反对同性恋婚姻。

她几乎以一己之力,挫败了女权运动的第二次浪潮。

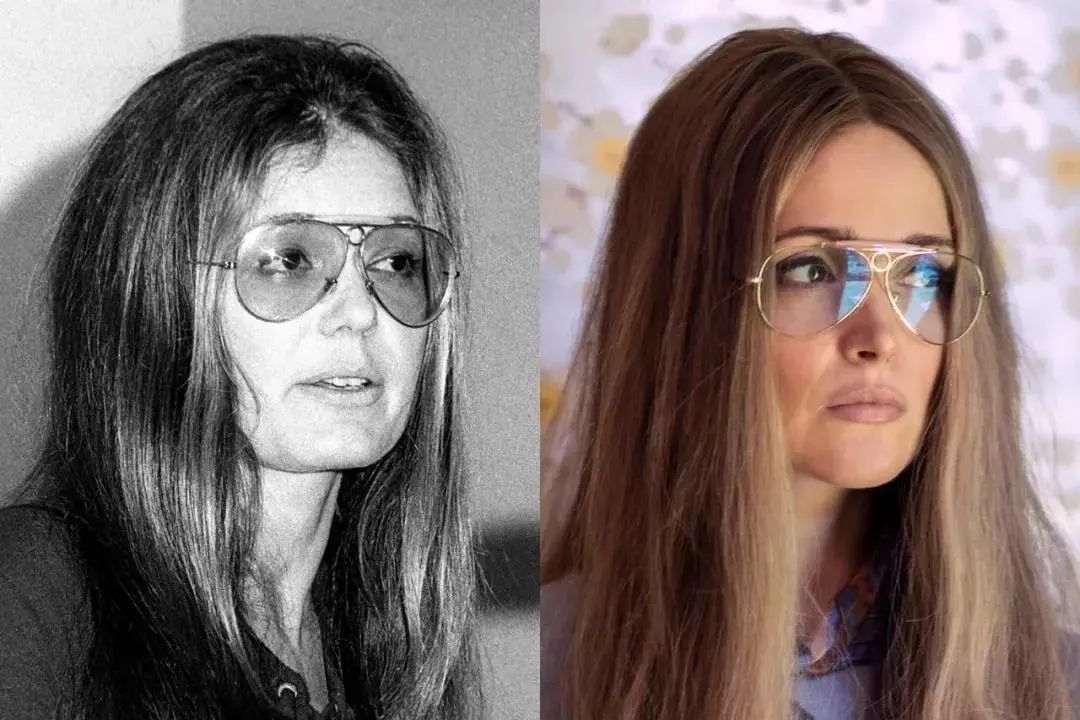

历史上的菲莉丝·施拉夫利

虽然女主是一位反女权斗士,但《美国夫人》不但不反女权,而且客观来说,它甚至比那些主流的女性剧都更深刻、更全面。

它以辩论赛的形式,交错穿插进了反女权主义和女权主义两种视角,勾勒出了一个更多元的女权主义,带领观众以辩证的眼光来重新审视女权。

它的主要目的,不是为了探讨女权是否合理(毕竟这点毋庸置疑),而是为了让观众透过重重迷雾,找到第二次女权主义浪潮失败的根本原因。

正如“大魔王”凯特·布兰切特之前接受媒体采访所说:“当回溯一个历史时刻,其唯一原因,就是要找出如今美国的女权运动,是如何走到今天这一步的。”

为了更好的理解这部剧,我们有必要在观剧之前,先好好地去了解一下那段风起云涌的美国历史。

第二次女权运动,诞生于上世纪六十年代的美国。

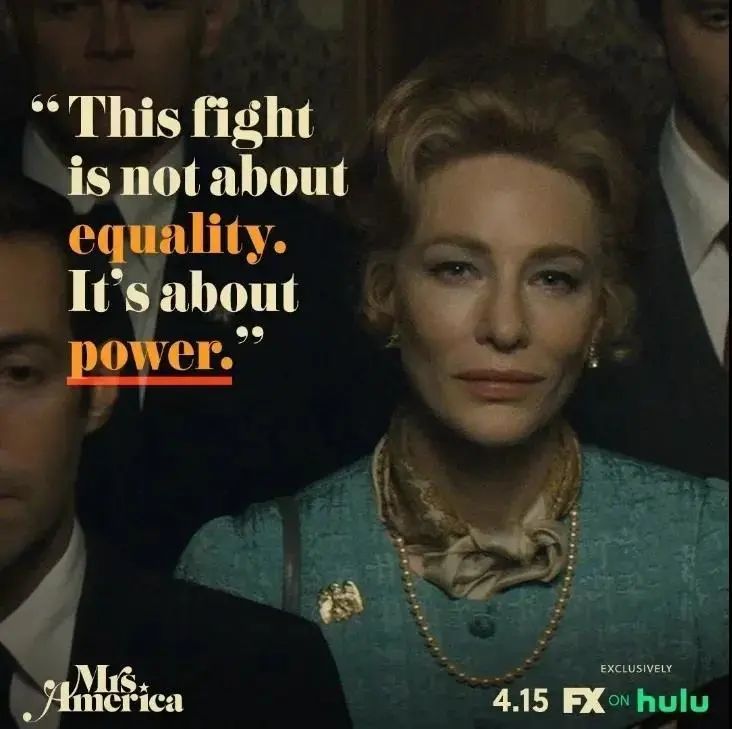

1963年,贝蒂·弗里丹创作了一本名叫《女性的奥秘》的纪实体著作。

这本书被视为是点燃第二次女权运动的导火索,而贝蒂·弗里丹本人,也因这本书,被奉为是“现代妇女解放运动之母”。

进入70年代之后,随着多方权力涌入,女权运动变得愈发复杂。

领导者当中,尤以格洛莉亚·斯坦奈姆和雪莉·奇瑟姆这两位女性,最引人注目、最具代表性。

斯坦奈姆是个激进的女权主义者,她一手创办了美国著名的女权杂志《Ms.》。

现实中VS剧中的斯坦奈姆

她认为每个女性都有支配自己身体的权利,积极地为推动堕胎合法化而努力。

斯坦奈姆发表堕胎合法化言论

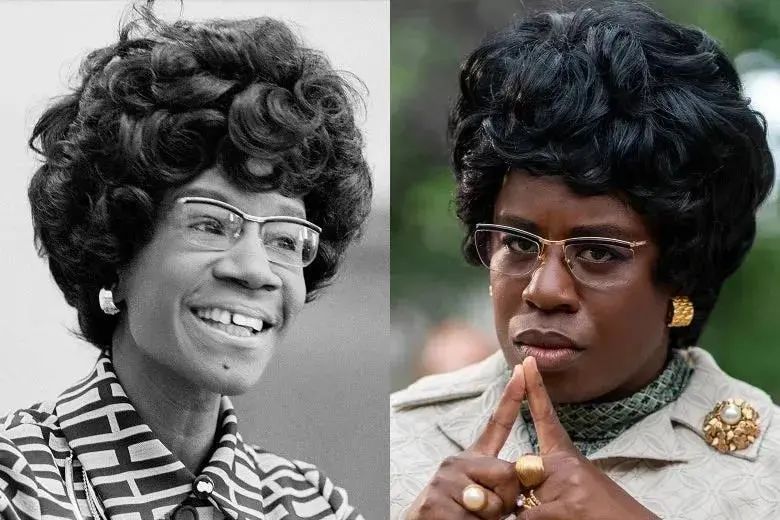

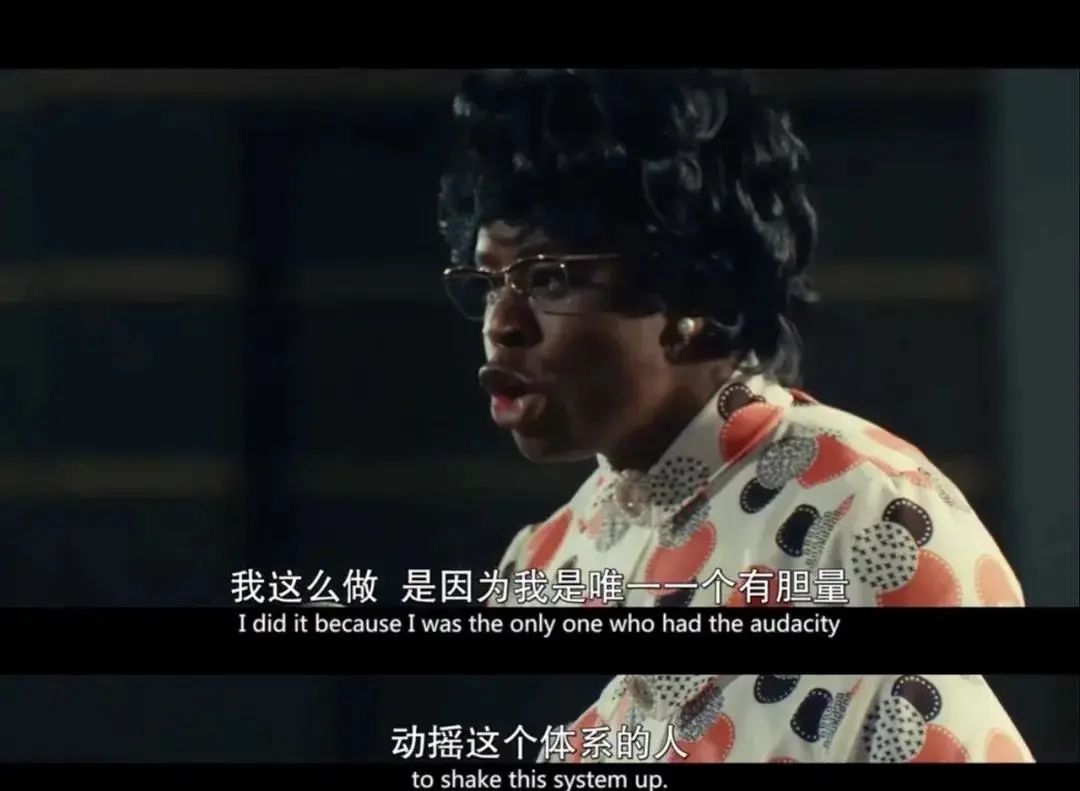

雪莉·奇瑟姆是美国第一位参加总统竞选的黑人女性。

现实中VS剧中的奇瑟姆

参加竞选的她,身兼多重偏见,不仅需要战胜社会对女性的偏见,还要战胜社会对黑人种族的歧视。

虽然她的竞选以失败而告终,但她却以自己为标杆,成功地将性别平等与种族平等往前推进了一步。

1970年推出的《平等权利修正案》(简称ERA),是这次女权运动孕育出的重要产物。

它的诞生,不但令更多女性得以觉醒,而且还将女权VS反女权的两相对垒推至高潮。

ERA提倡男女平等、同工同酬。

只要在1979年前得到38个州支持,这项法案便可以在全国顺利通过。

到1972年,全美已经有23个州批准了ERA,眼看形式大好,胜利在望。

然而,就在此时,菲莉丝·施拉夫利突然带领已婚妇女半路杀出,终结了这份来之不易的胜利曙光。

其间,施拉夫利便瞅准病根,对女权运动发起反抗。

她的演讲,总能一针见血地刺痛家庭妇女——

“我并不反对女性获得成功,不反对女性离家工作,那是她们的选择,但我反对一小股精英团体,打击主妇。”

她认为婚姻制度是这世界上最适合女人的交易。

而一旦女权步入极端情境,那么家庭主妇大概率也会成为受牵连者:

“如果《平等权利修正案》通过之后,部分人受到激励,要取消赡养费,孩子的抚养费,还有寡妇的社会保障金,要不了多久,我们就会生活在女性极权的噩梦之中了。”

就当时情形来看,施拉夫利所持有的这种顾虑确实不无道理。

毕竟,从精英女性的视角出发,“婚姻就是卖淫,赡养费就是战争赔款”。

如此,出于不同个人诉求,家庭妇女和精英女性,最终分立两边,形成了不同的阵营。

女权主义者,代表精英女性,愿意脱离家庭选择事业。她们拥有了自己想要的自由,但也意味着将会面临无法割裂的孤独。

反女权者,代表传统女性,她们拒绝独立选择依附父权,虽然物质生活有所保障,但却不得不忍受家庭与父权的束缚。

放在今天来看,这两种选择其实无可厚非,并没有孰对孰错,但放到当时来看,这两种选择却碰撞激烈,火花四溅。

不同的历史语境,为她们赋予了不同的时代枷锁。

值得我们肯定的是,关于女性受到的性别歧视,其实自始至终都真真切切地发生在每个女性身上。

无论是女权主义者还是反女权者,无论是过去还是现在,都深受其害,苦不堪言。

除此之外,《美国夫人》还以大背景切入,刻画出了迥然不同的女性群像。

她们中的每个角色,都被刻画得有血有肉,充满厚重感。

每集故事,都以一个女性角色为中心来展开叙述:

第一集是菲莉丝·施拉夫利,第二集是格洛莉亚·斯坦奈姆,第三集是雪莉·奇瑟姆,第四集是贝蒂·弗里丹。

塑造人物的同时,该剧并未浮于表面,而是饶有兴味地挖掘出了每个角色本身所拥有的矛盾特质。

施拉夫利口口声声说自己从未遭遇性别歧视,可性别歧视却无时无刻不发生在她身上;施拉夫利一面强调传统家庭的重要性,一面抛头露面从事家庭妇女不会从事的事务;

女权主义者一面争取男女平权,一面迎合男性审美找一个漂亮面孔充当团体发言人……

类似这样的对立冲突,在剧中还有很多。

创作者试图藉由这种冲突,来表现女权VS反女权身上的对立统一,告诉我们:女性阵营所发出的不同声音,其实本身就是女权的一体两面,反对也好,争取也罢,都是为了给女性争取更多权益,让外界听到自己的声音。

而这,恰恰也是《美国夫人》所呈现出的真正底色——

以“反女权”的方式,来推进女权。

女权到底是什么?

对于这个问题,我们绝非三言两语就能将其说清。

但《美国夫人》,则无疑给我们提供了新的视角来重新看待这个问题。

相信,以史为鉴,未来总有一天,所有女性都能够求同存异,在女权问题上达成一致。

而这部剧的最大意义,便是警醒我们,不要让这种内部分化,再重演一次!

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”