《浪潮》:集体主义=法西斯?且看德国人如何解释

独家抢先看

德国电影《浪潮》改编自小说家托德斯特拉瑟1981年发表的同名小说,小说取材于真实的历史事件:

1967年四月,美国加利福尼亚州的一位高中老师为了让学生们理解法西斯主义,用五天时间向学生们灌输纪律性和集体精神,这项实验在后来产生了严重的后果。

学生们竟真的代入进去,并和对此持不同看法的人发生争斗。

据说当年这项实验引发了不小的争议。

1960年代冷战的特殊时间段也让这起“纳粹速成手册”成为西方阵营攻击东方阵营的“样板”——

纵观法西斯和所谓的集体主义,就是在洗脑,就是把人们变成机器。

政客和媒体如是说。

随后托的斯特拉瑟在此基础上改编成小说,2008年被德国人拍成了电影《浪潮》。

后来这部电影几经辗转在国内被一部分观众知悉,彼时红色帝国早已成为历史遗迹,正逢经济高速发展的国人对这部电影也并不感冒。

不过对于德国人而言,其特殊的历史背景和战争遗留至今的创伤让电影《浪潮》成为自由主义者时常拿来提醒人们的警示。

“1

《浪潮》里的始作俑者(电影)是德国一所高中的历史老师文格尔(约根沃格尔 饰),比较不幸的家庭出身促使他自学成才,后来应聘成为高所学校的历史课教师。

注意这个人物的身世背景,在之后,随着他发起“浪潮”实验的过程中,我们可以感知到他也开始“入戏”了:

无论他本人承不承认,他都在享受虚拟实验中被尊敬的感觉。如要求学生们把自己虚拟为“浪潮”中的唯一领袖,在课堂上同他讲话前一定要举手,他允许后才可以发言。时时尊称他为“文格尔先生”。

接下来,他在虚拟条件下对“浪潮”进行理想定义:

首先,我们是一体的。

其次,我们是唯一的。

最后,我是一体中的唯一。

为了强化这种集体属性,他还要求学生们统一着装,穿白色衬衣和蓝色牛仔裤。

学生们在这个虚拟实验中的态度也在渐渐转变,他们从不屑一顾到尝试代入,从唯我独尊到彼此看顾,从“我”到“我们”。截止到目前,大家状态似乎还是正常的。

然而事情渐渐开始向着不太美妙的方向发展:

已经“入戏”的学生们开始自发组织起来,晚上成群结队在各种建筑物上喷涂“浪潮”的标志,他们自动自觉地彼此之间行“浪潮”礼。甚至开始对拒绝更换服装的同学讥讽谩骂。

学生马尔科(马科斯雷迈特 饰)在“浪潮”实验发起前对女友卡罗(詹妮弗利奇 饰)言听计从,实验开始后,年少懵懂的他开始觉得女友并不了解他,包括他在生活上的痛楚,相反已经加入“浪潮”的同学们无论男女都是他值得信赖的倾诉对象,大家彼此真诚地讨论生活规划和人生,这让他有了一种归宿感。

这在以前各自为政的班级里不可想象。

马尔科在“浪潮”中找到了一种“大家庭”的温暖。有这种感觉的还有另一位学生蒂姆(弗雷德里克劳 饰)。如果说马尔科只是感觉到温暖的话,蒂姆已经把“浪潮”当作唯一的人生归宿。

在“浪潮”之前,蒂姆自卑、懦弱,他经常受到学校霸凌,没有同学会出手帮他,大家只是在看笑话。“浪潮”开始后,同学们成了“我们”,当他再次受到霸凌时,和他身穿一样服装的同学们出手了:

“我们是一体的。”

爱护、帮助、关怀。

蒂姆成了“浪潮”最忠实的拥趸。

然后,他和很多同学说:

“我们是唯一的”。

“2

对于文格尔老师的“浪潮”实验,其他班级和校方最初只是当作是一场寻常的模拟“游戏”,但人们开始发现这些统一着装的孩子们似乎有些出格了:

他们开始攻击对“浪潮”有不同看法的人,开始印刷关于“浪潮”的宣传册,开始在公共场合宣传“浪潮”并用语言甚至武力应对“异类”。

要命的是,通常这种冲突中,被攻击的是一两个,而“浪潮”则是一群。

至于始作俑者文格尔老师,或者此时已是“浪潮”中的“文格尔先生”,他没有意识到这些问题,仅仅只是告诫和规劝,可他同样没有再提“社会实验”这件事。

他很享受现在的状态,很享受那种“我是一体中的唯一”的状态。

对于一个家庭出身不幸,靠多年拼搏走上教师岗位的人来说,或许他并没有在“浪潮”中得到实质性的好处,但那种“我即权力,我的话便是唯一”的感受,对于他,或是对于任何人来说都难以抵挡。

尽管从观众角度看文格尔,他时常保持清醒,比如蒂姆忠诚到愿意自发当他的贴身护卫,他拒绝了。可他迟迟不愿结束这场“实验”,作为一个成年人,一个中年男人,文格尔不可能感觉不到“浪潮”这项实验正在变质。

他保持沉默,甚至有意无意间左右着同学们的行为。

直到有一天,马尔科在同卡罗因为“浪潮”的争执中打了卡罗,他懵了。跑去找文格尔,他说“我觉得我们不对劲,浪潮不对劲。我们变了。”

文格尔温言软语,依旧没有明确表态。

但文格尔的妻子告诉他:

“承认吧,你很享受。”

他方才恍然大悟:

我好像把这群孩子们带歪了。

但此时,“浪潮”几乎成为校园公敌。其他同学不明白为什么一言不合就会招致攻击,为什么一定要和“浪潮”一样穿着统一的衣服才能入场,为什么只有“浪潮”的同学才能说话。

至此,双方终于爆发了激烈冲突。

“我们是唯一的?”

文格尔此时也许终于清醒过来了。

“3

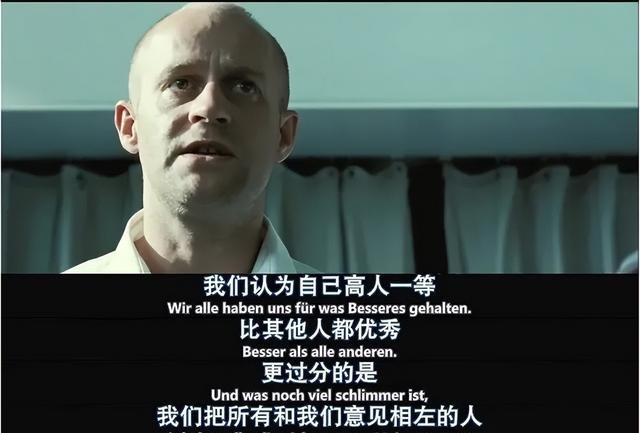

在文格尔召集的一次“今天的会议关系到‘浪潮’未来”的集会上,他站在讲台上,告诉大家:

“我们是未来的希望,是德国的希望,我们可以改变这个社会,我们要用我们的热血为德国的未来指引方向!我们是德国的唯一!”

台下同学们纷纷鼓掌。

马尔科按捺不住大声呼喊“你是错的!”

文格尔也不含糊:

“把这个叛徒带上来!”

几个同学将其扭送到讲台上。

文格尔问:

“接下来我们要怎么处置他?”

同学们茫然:

“不知道啊,是你要我们把他带上来的啊。”

文格尔缓缓说道:

“同学们,都散了吧,这就是场实验,我错了。”

同学们哗然,似乎大家的大脑开始尝试切换模式,唯独蒂姆崩溃了,他掏出枪指着文格尔说“你告诉大家‘浪潮’没有结束。”

文格尔遗憾地摇了摇头。

蒂姆痛哭流涕,然后他把枪伸进自己的口中扣动了扳机……

影片结束时,“浪潮”的同学们聚集在学校外或茫然或哭泣,他们看着被警察押走的文格尔,没有人知道这段时间自己究竟在做什么。

但人们只看到盖上白布的蒂姆被抬走。

他人生中也许最幸福的时光就是在“浪潮”中度过的,只是“浪潮”没了,他的信仰也没了,他的生命失去了存在的意义。

“4

本文中所有对白和台词都非原片,是我个人的总结归纳。

包括这句:

“用德国的剑为德国的犁开辟土地”。

这句话从不同的人嘴里说出来效果不一样。

比如同样是“今年落榜,明年二战”,从理科生和“美术生”嘴里说出来结果也截然不同。

其实就我而言,不便过多评价《浪潮》包含的意味。

只是我觉得在人类文明发展的长河中,似乎总是从一个极端滑向另一个极端。

在某年的欧洲议会上,一名黑人女议员言之凿凿:

“欧洲是你们的,也是我们的,但归根结底还是我们的”……

抱歉,只是调侃式总结。

矫枉过正的思维和行为同样存在于西方,同样在某年的德国,几百名德国女性遭遇某国难民集体性侵,但似乎大家依旧都在小心翼翼地表达自己对“爱与和平”的坚持。

然而这种近乎自虐式的容忍终于在今年爆发——

意大利,数百名右翼人士集会上,人们统一开始行纳粹礼。

此举震惊了整个欧洲。

更令人震惊的是,互联网上(注意,是网上)支持此举的欧洲人越来越多……

物极,必反。

《浪潮》是部小众电影,但它之于我的观感是震撼的。

当年美国加利福尼亚那位高中老师可能自己也没想到,过去了这么多年,他的实验从历史中走进电影,又从电影里走进现实。

蒂姆这个角色之所以崩溃,很大程度上和他从集体的呵护中得到力量又失去力量有关。文格尔不同,他是成年人,他在一定程度上终于恢复了理智。

如果把这两个角色同样代入到现实呢?

谁能保证在某个特定的时间段里,人人都能拒绝极端?

所以,对于《浪潮》,我只能留白于此。

最后说一句:

《浪潮》是一部好电影。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”