独家解析波兰斯基争议新作:借著名冤案控诉自身命运,观众会买账吗?

独家抢先看

文/顾草草

大概绝少有人像波兰裔法国导演罗曼·波兰斯基一样,拥有如此跌宕起伏的人生。年届八十六的他,不管是拍片、参赛还是获奖,都会被推上舆论的风口浪尖。

导演罗曼·波兰斯基

近日,他的新作《我控诉》在法国凯撒电影奖上,拿下了包括最佳影片在内的12项提名,最终斩获了包括最佳导演奖在内的三项大奖。

在罗曼·波兰斯基本人并未到场领奖的情况下,颁奖全程,现场编导一直将镜头锁定法国新生代著名女演员阿黛拉·哈内尔——她也是一位童年时遭遇性侵的受害者,无疑是在用波兰斯基曾经的诱奸未成年罪名大做文章。

当主持人宣布罗曼·波兰斯基评价《我控诉》赢得最佳导演大奖之时,阿黛拉·哈内尔终于忍无可忍,和自己新片的导演瑟琳·席安玛一起愤怒退场,并且她鼓掌怒喊:“恋童癖万岁!恋童癖干得好!”

愤怒离场的阿黛拉·哈内尔

当晚在颁奖大厅外,数百法国民众举牌示威,抗议凯撒奖对波兰斯基的任何嘉奖。第二天,法国报纸将罗曼·波兰斯基和阿黛拉·哈内尔的照片一起登上头版头条。

法国著名女导演克莱尔·德尼事后对媒体表态,凯撒奖与政治无关,法国电影人们是为艺术投票才将奖项给了波兰斯基,却只引来骂声无数,甚至引发了全网对于艺术作品评判和艺术家私德考量关系的大讨论。

Ifeng电影也曾推出复盘波兰斯基事件的文章:艺术家波兰斯基无法抹去的印记,40年前诱奸13岁少女,引发网友争议。

法国民众举牌示威

这或许就是罗曼·波兰斯基的一生:在苦难和挫折的深渊挣扎,被嗜好阴私丑闻、春秋笔法的媒体步步紧逼;人们臣服于他的才华,惋惜于他的厄运,也唾弃他的罪责。

但三年前他重返戛纳的悬疑片《真事改编》并未让他获得如此注视,为何今次的《我控诉》却让他深陷风波?

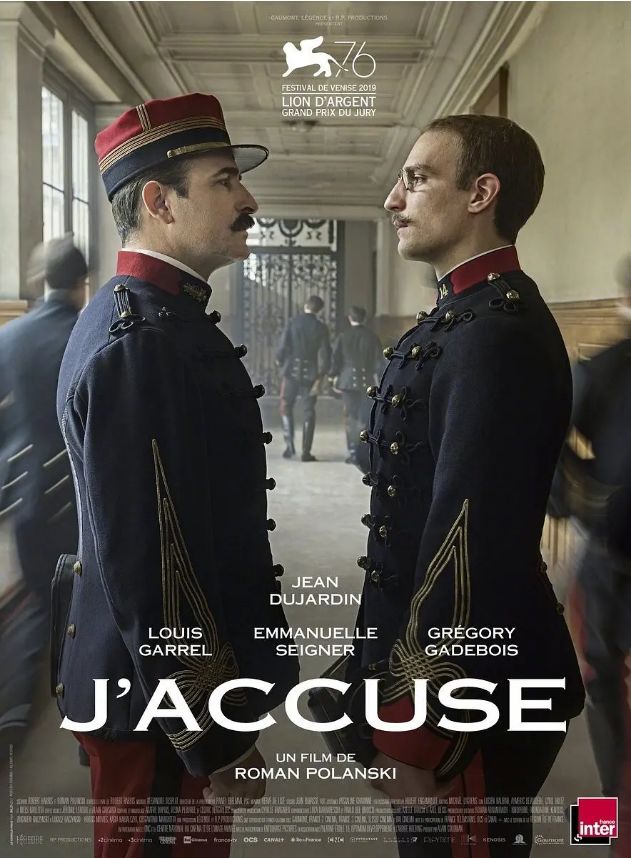

《我控诉》海报

1

初战威尼斯遭主席抵制

《我控诉》依然拿下评审团大奖

罗曼·波兰斯基的《我控诉》首映于2019年的威尼斯电影节。

在威尼斯艺术总监阿尔贝托·巴贝拉宣布本片入围威尼斯主竞赛的时候,记者们就炸开了锅:为什么波兰斯基的电影没有去戛纳?

因为制作时间差,还是恰逢戛纳改革、提携新人的一年?

抑或,这是一部本身就信息量巨大的电影,需要一个相对去政治化的舞台?

威尼斯不比法国戛纳,并不是人人对波兰斯基热情相迎。

2019年国际评审团主席卢奎西亚·马特尔在开幕前的记者发布会上公开表示,自己身为一个女性主义者,绝不会为波兰斯基这样一个性侵犯的电影鼓掌喝彩,也不会参加《我控诉》片方组织的任何晚宴、派对。

国际评审团主席卢奎西亚·马特尔

影评人群体自然割裂为艺术至上和道德为先两派。尽管如此,本片还是获得了不错的场刊评分,以及国际影评人费比西奖。

但是谁也没指望由铁血女性主义者马特尔坐镇的评审团会给波兰斯基任何奖项;况且在威尼斯,严肃历史题材影片往往高开低走。

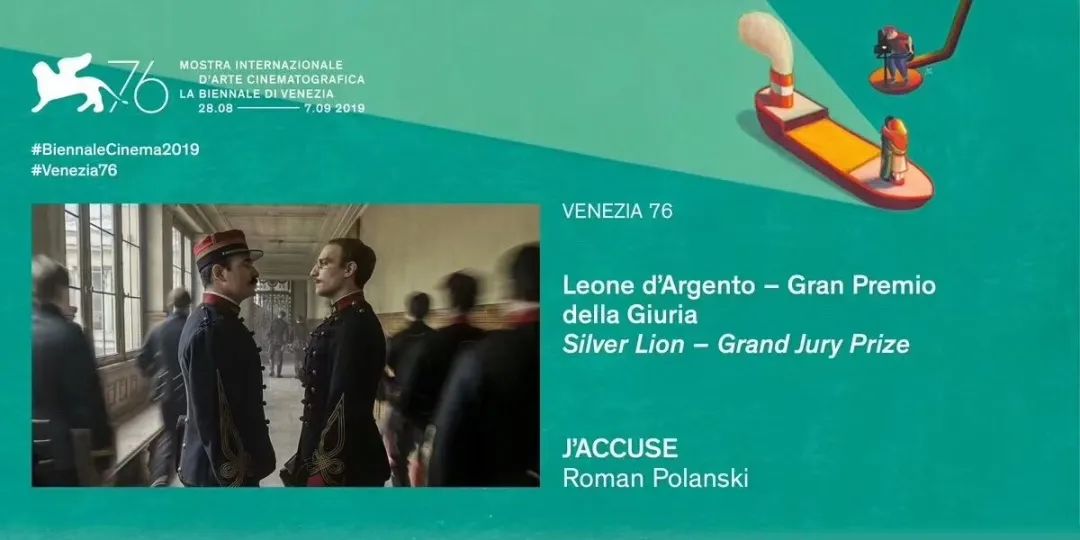

谁料,《我控诉》最后获得了评审团大奖银狮奖。

《我控诉》获银狮奖

一如既往,影坛从不吝于给波兰斯基荣誉;恐怕这也是波兰斯基唯一可以对命运、对庞然系统发出控诉之处,这一次,他的片名都振聋发聩:“我控诉!”

2

这桩法国最著名冤案

曾分裂过社会,又塑造了当代精神

这部《我控诉》取名自法国大文豪左拉的著名檄文,改编自英国小说家、记者罗伯特·哈里斯的小说《军官与间谍》,讲述了法国历史上最著名的一桩冤案:德雷福斯事件。

阿尔弗雷德·德雷福斯

这一事件发生在19、20世纪之交。在当时兵败德国的法国,社会矛盾严重,反犹主义大行其道。

德国驻法大使馆中泄露出一张情报备忘录,指向总参谋部存在间谍。在反犹分子笔迹鉴定专家的污蔑下,情报部官员亨利做出的伪证诱导下,再加上极端反犹的《自由言论报》利用舆论的煽风点火,总参谋部实习兵中唯一的犹太人、上尉阿尔弗雷德·德雷福斯成为了本案唯一的嫌疑人。

军方起诉人既不给被告律师看所谓的证据,也不听信其他辩护、洗罪的证明,直接逮捕了他。

巴黎军事政府第一战争委员会在听了政府专员的起诉书和结论之后,于1894年12月22日裁决,总参谋部实习兵第14团炮兵团上尉阿尔弗雷德·德雷福斯有叛国罪,在荣军院前举行了极具羞辱性的取消军阶仪式后,将其流放到魔鬼岛。

《我控诉》剧照

该事件卷宗繁重,各种关系错综复杂,影响深远以致于在当时分裂了法国社会、再后来通过对其反思,又塑造了法国当代精神。

想要全面地还原这一事件几乎是不可能的任务。但是波兰斯基借鉴小说作者罗伯特·哈里斯的思路,以德雷福斯翻案的关键人物乔治·皮卡尔上校的视角出发,窥视其时法国军部如何败絮其中。

影片的第一场戏,还原了被定罪的德雷福斯在荣军院前,被革除军阶的屈辱过程,也引入了彼时深得军方大佬欢心的乔治·皮卡尔上校。

当时法国情报部统计处长因感染梅毒全身瘫痪而不得不病退,乔治·皮卡尔上校奉命接任,他认真负责,决心整改腐朽臃肿的情报部。

乔治·皮卡尔上校

他在新情报中发现,真正符合备忘录笔迹的是埃斯特哈齐,而非德雷福斯。于是他向上司申请,要求重新调查德雷福斯一案。

但是德雷福斯一案中充满了阴谋、伪证和渎职,如要彻查,那么整个军部都将毫无颜面;反犹思想入骨,无人在乎德雷福斯的清白和荣誉。

于是军部开始了对皮卡尔的一系列政治迫害,将他调离原职,去进行一系列自杀式高危任务;甚至为了维持现状,保护起了真正的卖国贼埃斯特哈齐。

《我控诉》剧照

皮卡尔没有放弃德雷福斯一案,在友人、参院副议长等人的帮助下,他和德雷福斯的哥哥马蒂尔、辩护律师拉伯利等取得联系,帮助德雷福斯平反、指证埃斯特哈齐的材料到了更多人手中。他也因此获罪入狱。

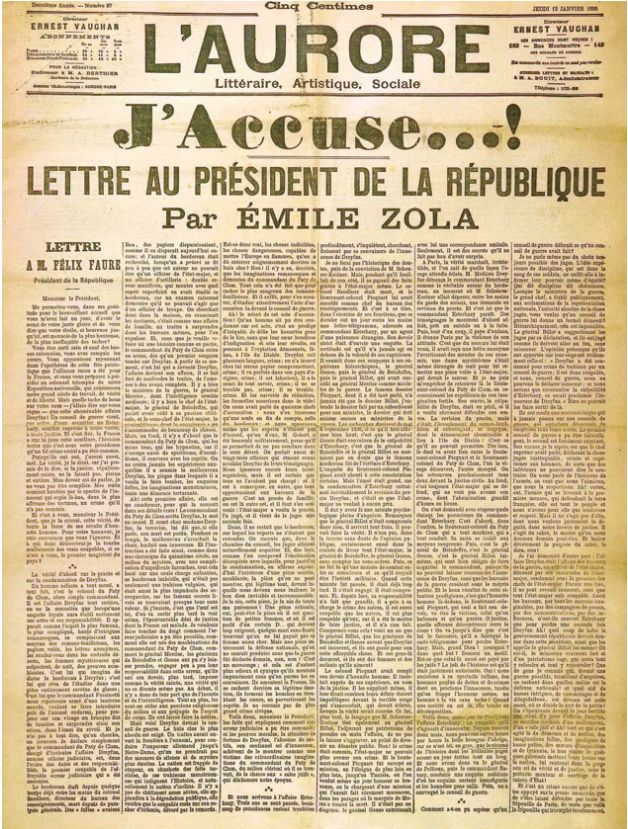

大文豪左拉以这些材料为基础,写就了一封致共和国总统的万言信,全篇洋洋洒洒、笔力雄浑、激情澎湃,实为檄文,控诉了笔迹鉴定学家、八位陆军将领、逾矩的法庭以至于整个腐朽无能的军部,名为“我控诉”,刊登于《震旦报》。

《我控诉》原文

这篇文章的问世,标志着有识之士在共和国为正义和公平斗争的最高潮。随后,军部立刻以诽谤罪起诉左拉,并派出刺客杀害辩护律师。

尽管皮卡尔上校当庭舌战众位将军,但是腐败的法庭早有预定判决。

愤怒的皮卡尔上校向作伪证的情报处军官亨利发起决斗挑战,他不仅在为个人的荣誉而战,更是为自己所信仰过的真理、公平和正义而战。

《我控诉》剧照

影片以皮卡尔任职情报处为时间起点,着重描述以他为线索、以他的个人命运为辐射的德雷福斯事件相关斗争;期间穿插诸多记忆闪回,回溯皮卡尔和德雷福斯在军校的私交,庭审纪实等等。

看似讨论德雷福斯身为犹太人的“原罪”,在当时的法国社会是多么荒诞离奇;实则以皮卡尔为旁证,以显微镜式的缜密,呈现系统是怎样得出一个人有罪结论的全过程,指出有多少程序不正义在“以真理和正义的名义”发生。

在还原恶的历史同时,高光出这场善的斗争:像左拉这样提笔上阵的热血知识分子,像辩护律师拉伯利这样当庭质问系统内每一个罪人的勇士,更不必说皮卡尔上校作为“吹哨人”的义举……正是他们每一个人的奔走发声,实现了对系统、对社会反犹主义振聋发聩的控诉。

《我控诉》剧照

本片高超的艺术水准毋庸置疑:叙事滴水不漏,风格犀利冷静,对事件的纵深追踪胜于全景,对人物的人性刻画超越理性,堪称大师手笔、史诗巨作。

3

波兰斯基的控诉:

个体命运在系统中脆弱飘摇

不可避免,所有看过《我控诉》的影评人,都在这部电影的每一分每一秒中,捕捉到波兰斯基本人的弦弦掩抑之声:我控诉!

首先,作为犹太人的他,拍摄德雷福斯事件,顺理成章。

他出生于法国巴黎,正是因为当时法国社会严重且恶劣的反犹狂潮,才被父母带着逃回祖籍波兰。

正因为如此,其后二战爆发,波兰斯基的父母双双被关入集中营,母亲在孕期死于纳粹的毒气室。侥幸逃脱进入集中营命运的波兰斯基,从此过上了孤苦伶仃的流浪生活。

可以说,波兰斯基人生的开端,完全被反犹狂潮和军队铁蹄给摧毁了。

《波兰斯基回忆录》

本片还原的三次庭审,也不免让人想起波兰斯基本人的遭遇。

波兰斯基一生重要的两次庭审:怀孕的爱妻莎伦·塔特被曼森家族残忍杀害之后,充满折磨和苦果的庭审;他在美国诱奸未成年少女之后,经历了被媒体百般折磨、被法官“玩弄”(波兰斯基语)的庭审。

第二次庭审未结束时,他在审判前一天偷偷离开美国,懦弱地逃脱了法律的制裁。他至今身背多起性侵指控,未受惩戒。

恐怕鲜有人像他,身为控诉者和被告,对于庭审的可怖、对个体命运在系统面前的脆弱飘摇有如此深切的体会和洞察。

被记者围住的波兰斯基

皮卡尔上校面对评审团的慷慨陈词中,处处是波兰斯基的心声:人们真的知道我是什么罪吗?我奉献一生的电影事业并不总能给我带来荣光。

在德雷福斯的当庭质问中,亦是波兰斯基对现实付之惨然一笑:“你是说我有罪,因为笔迹是我的。但如果笔迹不是我的,我同样有罪。”

更不必说德雷福斯声声啼血的家书,满纸也是曾经家破人亡、身败名裂的波兰斯基的伤心言:“这两年就像噩梦一样,我亲爱的露西,卫兵不准和我说话,日子一抬头过去,没有人和我说过话,这种与世隔绝的感觉就像我被活埋了一样,如果只是为了我自己,我早就死了;但是这不仅关乎的人生,还有我的荣誉,我们所有人的荣誉,我们孩子们的荣誉。最近他们每晚都拷着我,我不知道为什么。这不是预防措施,这是一种仇恨,一种折磨。”

4

身为特权阶层未受罚

他的批评者不会为影片动容

因引渡条款而无法领奖的波兰斯基

但是波兰斯基的批评者,恐怕不会为之动容。

波兰斯基作为白人男性,作为久负盛誉的大导演,是毫无疑问的特权阶层:有资源拍电影,还有大量支持他的影迷和观众。

单是法国,就有150万人次观看了《我控诉》。作为一个身背多项指控却未受责罚的人,他照样在电影节风光无限,拿奖无数。

主管性别平等事务的法国国务委员席亚帕(Marlène Schiappa)曾对凯撒奖的提名表示质疑。她认为,波兰斯基新片获12项提名,说明电影行业就性歧视以及性暴力的革命“远远没有完成”。

女演员阿黛拉·哈内尔也在采访中表示:“‘波兰斯基争议’常谈常新,成为法国社会和文化的象征,背后实则体现出,社会本身对女性遭遇暴力的无视和不屑。”

法国总统萨科齐亲自向奥巴马求情请求宽大处理

波兰斯基一生的主题,应该是“我控诉”和“被控诉”吧。