凤 凰 娱 乐 出 品

采访/撰文:汤博 制作:张园园

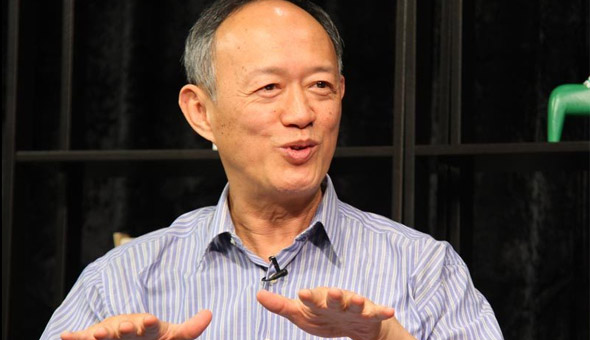

这是话剧《最后14堂周二的课》的第145场演出,几十年的表演经验让他在舞台上总能适时地出离一丝警觉,时刻提示着他观演关系是否完全成立。这部戏复演之前,他刚刚参加完《如梦之梦》的新一轮演出,由于当时腰伤严重,在上下场的时候,他几乎是挪着脚步移动,但在舞台上,观众却丝毫察觉不到他的异样,金士杰说,在舞台上他不能让自己跌份。

|

凤凰娱乐:从台湾到内地,这个戏演了这么久,哪的观众最符合你的预期?

金士杰:其实都相当的好,两边都很好,然后最吓人是北京的第一场,是最吓人的,也在国家大剧院,一演完那个印象深刻极了,第一秒钟全场全部起立,我有点受宠若惊了,因为我觉得某些场景会有几个人,没有人起立他们用热情的鼓掌通通都足以表达,那场是轰轰烈烈的,而且我也受宠若惊,而且第一秒钟,没有犹豫的,没有说他们都起来我也跟着起来,就直接起来了,我心想这个见面礼给的太凶了。

凤凰娱乐:你的兰陵剧社第一次获奖时,你很难过,现在你可以享受观众给你的赞美了。

金士杰:当年是因为初出茅庐,我们太快被人家肯定,那我对那种速度加快的荣耀是非常不喜欢的,他会让人眼睛突然就长在头顶上,放慢我的进步,这个社会本来就不公平,你是一个帅哥演一个偶像剧,我们就把你捧上天,你的酬劳也是天价,然后每个人见到你都是哥哥长哥哥短的,其实有这种浮夸很夸张,那一次感受确实是这样,我不要做那样的人,掌声对我来说太快了,我的团员们都高高兴兴在那喝酒,就很闷,觉得哪来的功,我知道我才三年级,干吗把自己看成八年级。现在当然年纪也大一点,比较货真价实的让自己觉得往成熟靠近一点了,也没有觉得自己就是一个高分不得了的一个状态,觉得我们确实努力了,我们确实朝着成熟走了,还有许多空间,但是我们已经蛮努力了,就比较接受现在的自己。

凤凰娱乐:在这部戏里,你喜欢莫利教授还是米奇?

金士杰:更人性的话其实是米奇,因为他在整个剧本当中有一个很舒服的破冰之旅一路走来,有一个成长的路线,那我在莫利身上努力寻找他的人性空间是很吃力的,因为排戏排一半就觉得有点闷,莫利是一个完美的人,感觉很不好,我就开始寻找他的人性空间寻找他缺什么,他怕什么,他虚是什么,把那些东西点点滴滴找到。

凤凰娱乐:我看不到他的缺点,以至于这种完美让我感觉不真实,哪怕他承认了在病魔前的痛苦和无助。

金士杰:他怕什么,每天都可以寻找很多不同的理由,因为这个叫做无能,无能代表我没有面子,我没有尊严,然后这个东西现在一系列我所有的事情通通不知道,我怎么样,半夜不能呼吸,有一个扣子扣不上,或者是一杯水把我呛的快死掉,每件事情都使我觉得没有人的尊严,然后这个米奇送他的鸡蛋沙拉打翻,我觉得我委屈的不得了的伤感,是没人知道的,给你看到一点了,被看到的这个是赤裸的,是无地自容的,但是也是一种分担,就是确实有人看到了,通常最多的只有妈妈可以看到,就这么斯这么弱的我,有许多这样的一种对生命招架不住的一种东西在里头,那这个东西是包含了后来包含比如像妈妈过世不能释怀自己,他的理由没别的理由,就因为我太年轻了,就刺激很大,年轻到底代表什么,代表我不可以原谅他,因为他无知,有几个字眼都很小,意义很大,比方说不敢说再见,拥抱代表什么,代表一种能力可以面对面,一种爱,还是一种表达的是祝福还是表达了什么东西,就很复杂的一个诗的句子。

凤凰娱乐:那里面那个奥登的诗集有没有特别的寓意?奥登曾写过‘我们必须相爱,否则如同死去’,很像莫利教授内心的渴望。

金士杰:舞台上那个诗集是真的,他喜欢奥登的诗句。

凤凰娱乐:你自己怎么看待死亡?

金士杰:怎么看待死亡我不是很确知,可是我常常碰到死亡这个题目,你说我每天上场演出,给自己一个题目,我要把这死亡再形容一下。我以前演《暗恋桃花源》,上台前也做了相同的事,因为他的戏最后有个强烈的分别,那个悲痛是跟他的死亡有关的,没有下一次了,再过几天他就没有了,怎么说再见,老太太也走了,他疯狂做一件事情,对不起自己老婆,然后做了,浪漫到极致的虚无主义者,等着干什么。

这些事情都是我比别人多的一些机会要面对死亡两个字,我的工作使然,那实际上我个人本身从小对这个东西有兴趣的,从小爸爸妈妈喜欢进出教堂,进出教堂的年轻的脑袋瓜会想的事情,当时是,永生,死亡这一类的,地狱,这一类的字眼,从小在脑袋瓜里面飞来飞去的,对我来说这是很有意义的,基于这个动力,我可以称之为动力,使我有所有的行为产生这个,我所作所为大概都是从这个点出发的,对死亡的一种在乎,很多人我很佩服,因为他们很早就可以不在乎。

凤凰娱乐:你是对命运顺从的人吗?

金士杰:我的运气也比较好,在我刚在江湖上第一次露脸的时候,因为那个时候旁边没什么竞争对手,一拳打的正,立刻被媒体关注。我在组织剧团的时候,我脑袋瓜子想的一件事情是,我其实对表演是有兴趣的,可是表演就是一个被动的,我要做全控,要做编剧、导演、老板,就全部是我的,因为我想做写小说的人,那写小说就全控,那戏剧部分制片什么演员什么美术什么什么,对我来讲应该就是一个人做的事,所以我比较幸运的是一直没有太需要去跟人家比较,我好像挺早就比较知足,站在一个比较方便的位置,到现在为止就一直很方便。

凤凰娱乐:这个能力更多是天生的还是训练的?

金士杰:先天是有兴趣,从小对这种东西喜欢,搞创作会使我练就一种功力,就是必须去透视,世界上很多事情都不是他们表象上看到的那个样子,我们变成要时时刻刻练习,写文章的人也喜欢寻找背后的形容词或者措词是什么。

凤凰娱乐:本质都是挺残酷的。

金士杰:本质其实是一个本质两个字有点说不清楚,其实是一个很深很深,科学家还没到达彼岸的一个空间,陀思妥耶夫斯基可以写出这么多的人物个性来,在里边游泳,你会佩服,他看到这么多事情,也看到那个形状,其实都是他那些人都是他身边所遇到的,他把组合成那样的,他对人背后那个心灵是怎么回事,是没有闭过眼睛的,他是一直盯着看的,为什么会盯着看,因为他纳闷他着急,他说我们会不会觉得怎么可以这样子,人怎么可以这样活,大家都这样活,那个人就干着急,就一直瞪着眼看,下笔的时候就写出来那东西。

凤凰娱乐:你年轻的时候做剧团身无分文,前途未卜,但你说自己那时候不仅不自卑,还经常担心自己一不小心流露出骄傲与自负,我想知道你的艺术自信来自哪里?

金士杰:就跟社会体制是对着来的,不想盲从,就讨厌盲从,上帝规定我一些事情,伤脑筋,能够反我就尽量反,假如我发现我是个中国人我必须要做中国人的样子,那这个可以反,可以做,我是个男人,要做男人的样子,那也不一定,那也可以反,一个中产阶级应该有什么样的房子跟车子,那也可以反,一个台湾长大的小孩美学一定是什么样的吗,是吗,我也可以反,但有的东西像如来佛手上的孙悟空,怎么反也出不去。

凤凰娱乐:你是一朋克啊。

金士杰:就跟社会做对立的关系形成一致了,到如今还改不了这个臭毛病,关于穷都是对着来的,如果全世界每一个人都是穷人,那我真的想当富人,大家都抢着当穷人,那我就来当富人。

凤凰娱乐:你现在和这个世界和解了吗?

金士杰:之所以出来赚电视电影的钱就是和解,因为我觉得我终于点头说钱有用了,钱不是没用,以前是甩开的,现在带点钱回家养孩子,我的车子换了宽敞一点,让小孩坐下更方便一点,这就跟俗这个字的妥协,搭上线了,以前就是瞧不起。

凤凰娱乐:所以你作品中的悲喜已经淡化了。

金士杰:作品归作品,作品本来就是一个不要太落痕迹的东西,追求他的元戎,追求他的不用力,那激烈是一个启动,激烈是一种面孔,,文章还是文章,不要露出语不惊死不休年轻的稚嫩的嘴脸,做人也是,就要轻要柔,要不露痕迹,别太大的脚步声惊动了别人,那心中那种有点野蛮,但是潜藏的心里永远的东西,有的时候他会突然出现一种激情在某一些事物上,一个家庭里面发生的谁摔了个跤或者是谁跌断一条腿,或者谁做了一个什么事,或者发现有一天突然喝了一杯酒,有一个情绪就出来,基本上他是一个创作人的一个启动力,还是OK的。

凤凰娱乐:你一直说自己是仅仅是一个讲故事的人,反对有过多的阐释,但你的作品,大家还是愿意会从大的意义和命题下来探讨,会不会背离你的理解?

金士杰:不会,表演者当然是好像很轻柔的呈现了临终前的很重的一刻,轻轻的带过去了,那是一个艺术的手法,或者是对生活的一种情怀,那他产生的一些后续的文化现象或者是众人口中的一些话题,我觉得那是好事,也是应该有一个目的,因为死亡本来就是一个,我觉得东方人或者中国人有点无聊的傻的,一直重复来重复去的笨的表现,一搞葬礼就很惨惜惜,我们没有跳脱的能力吗,没有大度一点的其他可能性面对死亡或者老或者病或者残这样的事情呢?当我们想面对自己的死亡的时候,我们也觉得哎呦我的妈呀,这种不好,我觉得应该推翻,我不敢说我可以做多少以及我自己实际到达了多少的位置,但是应该启动,应该有人开第一枪。

凤凰娱乐:我觉得对死亡保持幽默感就特别牛的一件事。

金士杰:因为我们原来那种东西是不公平的,我们不应该对死亡这种态度,我们都害怕不舍,然后悲痛,就没别的了,舍不得你,我在火车站月台上跟你哭成一片,请问你走的远吗,你要出远行,我们在月台上可以拥抱抓抓屁股,也可以掉眼泪,许多事可以做,但是千万不要搞那种,太不好了。

凤凰娱乐:我们习惯于难过的时候赢得同情。

金士杰:我有一次问作家阿城,他临终前怎么办,他说我最怕人哭,所以我会清场,我会放音乐,找我最喜欢的音乐,当时觉得不错,事后再回想这个话,觉得还不错,因为生命要走进一个抽象的空间,你无以名之,说不定没有,一些不可知,但是音乐是抽象的,跟你说爸爸你好走或者是爸爸我会好好活着,这话都太有意义了,没有办法,因为你下一步叫做永恒,这一步是有生之年最后的一步,永恒的空间太大了,没有办法用任何有意义的话说今后我一定要对的起你在天之灵,这种句子对于进入永恒空间的人不着边际。

凤凰娱乐:直面自己的死亡是一种勇敢。

金士杰:跟我们的创作工作有关,自我思考自我重新观看,一而再再而三不想饶过自己,跟这个习惯有关。

凤凰娱乐:你是一个浪漫的人,我看过很多你的采访,你的描述有时很诗意。

金士杰:年轻的时候,刚起步的时候在练习一些散文,写喜剧的东西,身边大量朋友是诗人,很早就习惯于人跟诗为一的东西,更多的写过一点点,但精神上我可以称自己是一个诗人,或者是向往诗的人,而且人和人在一起相处的东西,诗是可以抽象的,那这是最大的好处,因为人和人的空间有时候我们太有限了,诗可以帮忙更多的空间出来,活着有许多片段,用诗回想是可以到位的,如果想做导演也一定跟诗有关,很多画面对我来说如果不是诗,我就懒的去理会他,不用更多去看一眼。

凤凰娱乐:你觉得自己的黄金时代是什么时候?

金士杰:很早就觉得应该是五六十岁,要脱离那个荷尔蒙强烈的冲动的那个年代,要渡过二三十往四十走,可是四十是一个要往下坡滑的东西,滑到一个舒服位置才能够重新飞起来,那个觉悟是在五十六十的年纪产生,可以面对接受人生,可以有更成熟一点的行为可以产生,我这么理解,其实我在二三十岁的时候就天生老脸,我二十多岁上台演戏,第一次演很老的老头,老得不得了,台下的好朋友来看我戏,还不知道是我,很得意,记得在年轻的时候坐火车,有一个老先生白头发戴个眼镜在看书,旁边坐的都是形状不是良好的一些客人,但他衣着整齐,也不高档,就很整齐,安详的看书,一直觉得有一天我要是他。

凤凰娱乐:好的,谢谢。

让你听见更多人,了解更多台前幕后的故事——凤凰娱乐《话语权》

采写:汤博

责编:张园园

监制:刘帆 李厦

出品:凤凰网娱乐

凤凰娱乐官方微信

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立