1968年的五月风暴,被认为是一场丰衣足食的反叛,最先发起运动的法国大学生走上街头的目的,是为了重新找到人生的信仰,尽管后期有不同社会阶层参与,政治团体也介入其中,但本质上,这是一场文化运动,而从当年的电影、音乐等文艺作品来看,五月风暴并非独立事件,它是整个60年代发生在世界各地的反文化浪潮的一部分,当时的社会需要持续精神的风暴,来完成找回信仰的洗礼,这些风暴有些是浪漫的,但有些也很残酷,而那些尘封的胶片给那个时代涂上的,则是一抹传奇的色彩。

文/ Heisenberg

《一加一》海报

《一加一》剧照

《一加一》剧照

关键词:左翼与激进

《一加一》/《同情魔鬼》 One Plus One/Sympathy for the Devil

导演:让-吕克-戈达尔

试图利用学生运动达到政治目的的法国左翼政党,在五月风暴中迎来的结局是政治上的失败,不过,这场运动却成功影响了法国电影的政治色彩,法国的主力电影人都开始致力于把电影拍摄推向社会主义模式。戈达尔原本就是法国新浪潮导演中最热衷政治的一个,五月风暴完全点燃了他的激进的革命热情,就在这一年,他和让皮埃尔-戈兰成立了济加-韦尔托夫团体,以革命家自居,并致力于探索出“让政治电影政治化”的形式。

于此同时,戈达尔开始否定之前的所有作品,尤其是其中流露出的小资情调。《一加一》这部作品是戈达尔为了履行五月风暴前签下的一个合同,于当年六月前往伦敦拍摄的一部作品,时间上处于济加-韦尔托夫团体成立前,所以被他视作自己的“最后一部小资电影”,不过它更像是一部向激进转型的作品。

《一加一》由十个段落镜头组成,其中五个纪录了滚石乐队在录音室录制《同情魔鬼》的过程,这五个镜头跟另外五个录音室外的镜头交叉剪辑,彼此之间基本上没有必然联系。在五个“非滚石乐队”镜头中,有一段情节发生在色情杂志商店,内容超现实而且充满政治色彩,店主大声地朗诵者希特勒的《我的奋斗》,顾客们付账时都会行纳粹军礼,不过他们付的不是钱,而是扇两个站在收银机旁边的年轻小伙子的脸,面对这种侮辱,年轻人只是很淡定地背诵着“毛主席万岁”、“反对越战”的政治口号。

本片有两个不同版本的结尾,在戈达尔的版本中,结尾《同情魔鬼》的音乐没有演奏完就结束了,并不照顾观众的感受,跟他前面滚石乐队录音室部分制造的疏离感一脉相承,但是,制片人伊恩-科瑞尔想让曲子播完,他把最后一个镜头做了变色定格处理,“拖延”了时间,为此,本片的伦敦首映式上,戈达尔在众目睽睽之下,赏了科瑞尔的一记老拳。

《一加一》海报

《一加一》剧照

《一加一》剧照

关键词:左翼与激进

《一加一》/《同情魔鬼》 One Plus One/Sympathy for the Devil

导演:让-吕克-戈达尔

试图利用学生运动达到政治目的的法国左翼政党,在五月风暴中迎来的结局是政治上的失败,不过,这场运动却成功影响了法国电影的政治色彩,法国的主力电影人都开始致力于把电影拍摄推向社会主义模式。戈达尔原本就是法国新浪潮导演中最热衷政治的一个,五月风暴完全点燃了他的激进的革命热情,就在这一年,他和让皮埃尔-戈兰成立了济加-韦尔托夫团体,以革命家自居,并致力于探索出“让政治电影政治化”的形式。

于此同时,戈达尔开始否定之前的所有作品,尤其是其中流露出的小资情调。《一加一》这部作品是戈达尔为了履行五月风暴前签下的一个合同,于当年六月前往伦敦拍摄的一部作品,时间上处于济加-韦尔托夫团体成立前,所以被他视作自己的“最后一部小资电影”,不过它更像是一部向激进转型的作品。

《一加一》由十个段落镜头组成,其中五个纪录了滚石乐队在录音室录制《同情魔鬼》的过程,这五个镜头跟另外五个录音室外的镜头交叉剪辑,彼此之间基本上没有必然联系。在五个“非滚石乐队”镜头中,有一段情节发生在色情杂志商店,内容超现实而且充满政治色彩,店主大声地朗诵者希特勒的《我的奋斗》,顾客们付账时都会行纳粹军礼,不过他们付的不是钱,而是扇两个站在收银机旁边的年轻小伙子的脸,面对这种侮辱,年轻人只是很淡定地背诵着“毛主席万岁”、“反对越战”的政治口号。

本片有两个不同版本的结尾,在戈达尔的版本中,结尾《同情魔鬼》的音乐没有演奏完就结束了,并不照顾观众的感受,跟他前面滚石乐队录音室部分制造的疏离感一脉相承,但是,制片人伊恩-科瑞尔想让曲子播完,他把最后一个镜头做了变色定格处理,“拖延”了时间,为此,本片的伦敦首映式上,戈达尔在众目睽睽之下,赏了科瑞尔的一记老拳。

《如果》海报

《如果》剧照

《如果》剧照

关键词:迷茫中的爆发

《如果》If

导演:林赛-安德森Lindsay Anderson

五月风暴发展到后期,从学生逐渐扩大到了社会各个阶层,并最终被法国左翼政党推向了政治领域,但它的最初阶段,更像是整个60年代世界范围内反文化运动的一部分,整件事缘起于巴黎农泰尔文学院的学生对校方的不满,当时在这所大学里,教师冷漠、学术氛围迂腐。

也就在法国大学生们的愤怒反抗蓄势待发之际,英国导演林赛-安德森的电影《如果》里,一场风暴已经发生了,本片在1968年三月开拍,风暴的主角麦克,因为个性叛逆,反复遭受男子寄宿学校的残酷体罚和精神伤害,最终决定以暴力反抗。

林赛片中的这所学校有很深的时代印记,它不允许学生接触任何新生文化,竭力维护旧有权威,但是很可惜,旧有权威本身已经从内部腐朽了,即便在接触到新文化之前,有独立思考能力的人也能感到问题存在,只不过这时他们还处在否定腐朽的阶段,否定带来的空缺尚未填补。青年人想构建新的精神建筑,却没有新砖瓦,这里的空虚和迷茫,正好为学校推行盲目爱国主义找到了突破口,他们创造了一个在战场上洒热血的“美好”未来,却用制服、军阶的传送带,把学生送向绞肉机。

另一方面,作为反抗一方,麦克最开始并没有诉诸于暴力,尤其是跟学校针对他的体罚相比,他主要还是在公开场合表达不同意见。不过,这方面屡屡受阻,在宿舍墙上贴文化偶像、革命领袖的图片,也算是不错的表达方式。在这块暂时承担了麦克精神寄托的墙上,性解放的意识也是重要组成,最开始可能比偶像和领袖们更有分量,60年代的文化反抗者们本质大都是温和的,他们厌恶战争,尊重自我实现,喜欢跟尽可能多的人分享精神体验。

但这种愿望却被别人的政治目的牺牲掉了,性解放、反文化偶像相继从他们的卧室的墙上划掉后,看看他还有什么选择?虽然此时他不得不选择暴力,甚至是战争,但这次至少是为自己战斗,而且他的学校曾经告诉过他,战争和暴力是如何的美好。

《蒙特利尔流行音乐节》海报

《蒙特利尔流行音乐节》剧照:布鲁斯女歌手janis joplin

《蒙特利尔流行音乐节》剧照:西塔琴大师Ravi Shankar

关键词:回归之旅

《蒙特利尔流行音乐节》Monterey Pop

导演:彭尼贝克D-A- Pennebaker

1960年代反文化浪潮之所以令人神往,摇滚乐功不可没,或者说,在这场有着各类亚文化分支的反文化运动中,跟音乐有关的部分显得格外浪漫,年轻人远离尘嚣和政治生活,回归原始,音乐真正成为生活的一部分和主要交流方式,那种头戴鲜花的美丽面孔们一起坐在草地上的场面,以往似乎只能在古老传说和奇幻故事里才能听到。

也只有在那个时代,摇滚乐才似乎比战争更有力量,一场音乐节就有可能改变世界。充满美好记忆的伍德斯托克音乐节改变了世界,噩梦般的奥塔蒙特高速公路滚石演唱会也改写了历史,相比较起来,1967年夏天的蒙特利尔流行音乐节的名气要小了许多,但也是因为如此,这场演唱会也就没像后两者一样,被神话或者妖魔化,它看上去更像是一个嬉皮士大家族的宏大家庭聚会,当贾妮丝-乔普林在台上甩出一连串浑厚有力的高音时,台下爸爸妈妈乐队的“妈妈凯丝”会惊讶地大张着嘴,拼命鼓掌,观众中有带着自家宠物一起来的,也有认真啃着老玉米的。与其说这是音乐节,不如说它更接近一个临时公社营地。就像乔普林说的,这只是一场聚会,她之所以站在舞台上,是因为她更喜欢人少的地方。

毫无疑问,1968年才是这次反文化运动最耀眼的一年,除了法国的五月风暴,美国也出现了第一个嬉皮士群居村莱顿公社,这种公社生活理念迅速燃遍全国,并在世界范围蔓延。只是,每当地下文化走出地面时,都会招致更多关注,难免发生变化,五月风暴最终被外力带向了政治,美国摇滚乐也主动扯起了反战大旗,最后甚至出现了一连串恶性暴力事件。现在回头看看1967年蒙特利尔流行音乐节,1968年的分水岭地位会更加明显,在这场音乐节上,被吟唱的依然是伤感的加州梦,被向往的还是三藩市的街巷,夜空回荡着寂静之声,点燃大家情绪的是亨德里克斯神一般的吉他技巧、彼得汤谢德华丽的大抡臂扫弦、乔普林的疯狂、妈妈凯丝的幽默……

据说很多美国人在1970年回头去看60年代末的生活,都会感觉像做了一场梦,酣畅淋漓却深知不可能梦醒后再发生,不知道彭尼贝克在1968年即将结束,把这场纯粹简单的音乐节再次于大银幕上呈现时,人们会不会已经有了恍如隔世的错觉。

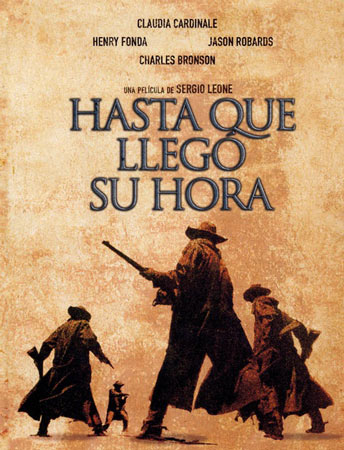

《西部往事》海报

《西部往事》剧照

《西部往事》剧照

关键词:浪漫情怀的终结

《西部往事》C'era una volta il West

导演:赛尔乔-莱翁内Sergio Leone

火车隆隆地开进了西部,不知疲倦,夜以继日,牛仔的马却乏了,而牛仔自己,则在电影接近尾声的一声枪响后,倒在了黄沙弥漫的天地之间,当尘埃落定的时候,牛仔的身躯将被埋没,西部神话也将缓缓拉上帷幕。

普遍的看法是,这部在1968年上映的《西部往事》充满象征意义,代表西部精神的牛仔死去了,代表东部城市法则的女性和火车入主西部,成为这片土地的新主人。确实,在《西部往事》之前,莱昂内的无名镖客总是笑到最后,并能继续他们浪迹西部的法外生活,而从这部电影开始,莱昂内电影里的“双男主”中,总有一个会走到生命尽头,不过,他也总会让其中一个主角活着,所以,他似乎不仅仅是要表现浪漫主义的终结,还要表达另一个浪漫主义者在失去血性的兄弟羁绊,被推到钢筋混凝土和法典的牢笼中的困惑、痛苦和不知所措,如果在胶片之外,电影还在继续,那些活着的人最终会怎样呢?成为西装革履的社会精英,还是像《美国往事》里的面条那样飞一袋烟,暂且忘掉现实?

莱昂内虽然没有拍过直接跟1960年代嬉皮士文化运动有关的电影,但若是把他电影里的西部、纽约、牛仔、黑帮延伸开来,两者是完全对应的,从莱昂内在美国的第一部电影到最后一部,不受法律约束的“丛林”被国家机器建立的法则取代,捍卫丛林游戏规则的个人被司法部门取代,年轻人告别了年少不羁,成熟老去,这些都是1960年代到1970年代初,走在反文化前端的国家经历过的。而在1968年,当法国青年们正热血地搞运动,美国青年逃离衣食无忧的中产阶级家庭,追寻自我的时候,《西部往事》就已经透出了一股残酷的敏锐,它敏锐的感觉到了即将到来的童年的终结。莱昂内镜头前的世界将在下一部电影迈向革命,不过,在硝烟之后,又有另一群理想主义者会听到理想破碎的声音,这次它不是来自牛仔腰间的左轮,而是统治者手中的炸弹引爆器。

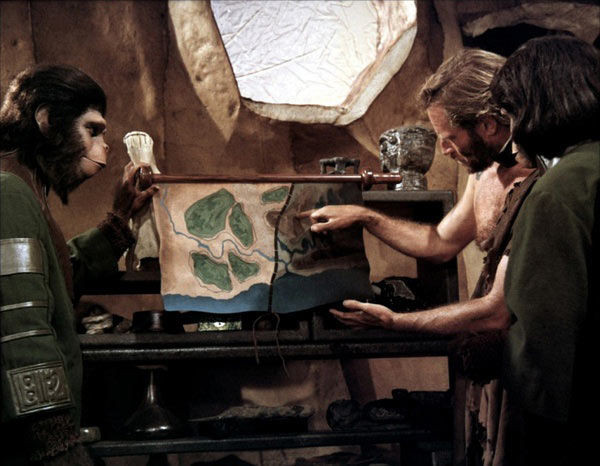

《人猿星球》海报

《人猿星球》剧照

《人猿星球》剧照

关键词:傀儡主人

《人猿星球》 Planet of the Apes

导演: 弗兰克林-斯凡那

先来说说男主角查尔斯-海斯顿,他最出名的电影是那部史诗巨著《宾虚》,不过他在六七十年代的作品也很有意思,包括《人猿星球》,还有《绿色食品》、《最后一个人》都是当年颇有分量的科幻片,海斯顿的形象都很正面,且很有英雄色彩,他在迈克-摩尔纪录片《科伦拜恩的保龄球》里的露面,依然很有老派美国英雄的范儿,但已经不怎么正面了,至少在这部以校园枪击案为主题的电影里,美国枪支协会主席的身份,确实面目可憎。

再来说说《人猿星球》,片中一群宇航员被迫降落在了一颗陌生星球上,发现在这里,人猿成了统治者,人类变成了他们的奴隶。同为人类,这个消息有够坏的了,不过,等海斯顿在海边发现半露出沙滩的自由女神像,并弄清楚这其实是未来的地球,而当下的局面是由核战争造成之后,他才彻底崩溃了。为什么同样是面对猿统治人这件事,却在得知这里是地球之后,主角才感受到了真正的痛苦呢?一来可能是自己家的事,容易移情;二来,恐怕也是他知道,按照进化论的观点,地球人辛苦从猿进化而来,后来又发展出了高科技,却一朝回到解放前。人类社会有各种划分所谓文明程度的标准,各国各人都不同,但用工具的使用情况划分似乎很普遍,因为要是有人不同意你发展的更高端,不愿把你奉为座上宾,工具随时可以变成武器。海斯顿本人可能跟他在《人猿星球》里的角色一样,迷恋着等级划分,并以工具为标准,在这种观念下,个人持有武器的权利确实很重要,没有武器,如何显示你跟国家机器的平等。

只是很可惜,这种平等由于某些原因看起来更像是谎言,回到1968年,《人猿星球》上映的后一个月就是五月风暴,发起运动的学生,最后却被某些人变成了捞取政治资本的武器。如果我们本身只是提线木偶,那么傀儡师是否在我们手里塞上一把枪,也许只是出于他们的演出需要。

《罗丝玛丽的婴儿》海报

《罗丝玛丽的婴儿》剧照

《罗斯玛丽的婴儿》剧照

关键词:集体信仰缺失

《罗斯玛丽的婴儿》Rosemary's Baby

导演:罗曼-波兰斯基Roman Polanski

《罗斯玛丽的婴儿》原著在1967年出版,最初是被威廉-卡索看中的,他本想亲自执导,不过当时在派拉蒙管事的罗伯特-埃文斯拒绝了他,现在再回头看,“1968年”作为恐怖片从旧式转向现代的分界线地位,十分明显,所以埃文斯的这个决定体现了他一贯的明智,卡索是老式恐怖片大拿,最擅长用直接明了的视觉刺激吓唬观众,但“无影手”的功夫就略差一点,而《罗斯玛丽的婴儿》后来的成功,正是在它制造的无形氛围。

当然,本片对社会集体精神状态的影射,也让它不同于主要以吓人为目的的恐怖片,有一点很有意思,在电影里最先暴露其危险性的,是女主角的邻居和丈夫,属于熟人和亲人,在很多恐怖片里,他们会作为最后的避风港,在最后时刻现形,就像《咒怨》里的被窝。反而,后暴露危险性的是陌生人和代表着信仰和国家权力的人,这种感觉就是某人在个人问题上受挫,开始自我反省,并决定开阔眼界,在更大的世界寻找精神支柱时,却发现这个世界已经失去的信仰,甚至搞起了魔鬼崇拜,井底蛙跳出水井却发现宇宙是一个化粪池,它得多绝望。

《罗斯玛丽的婴儿》里,那个露出了冰山一角的世界,正是一个信仰缺失的世界,它的恐慌其实来自精神世界的茫然无措,1960年代的现实世界也是如此,所以这个年代,在世界各地,也就不可避免的出现了各种文化范畴的革命。五月风暴里的法国大学生们尤其典型,他们大多衣食无忧,完全是为精神追求走上了街头。

《活死人之夜》海报

《活死人之夜》剧照

《活死人之夜》剧照

关键词:表达的欲望

《活死人之夜》 Night of the Living Dead

导演:乔治-A-罗梅罗George A- Romero

乔治-罗梅罗通过《活死人之夜》建立起了现代僵尸片不成文的规则,给这个类型带来了创新,作为1968年的一匹票房黑马,又正好赶上了反文化运动的高潮,难免就成了媒体和影迷重点讨论的对象,有着不同文化追求的人,似乎都能从中找到落脚点来发表自己的看法,比如反战人士把被僵尸袭击的特兰西瓦尼亚看做是对越南战场的隐喻;女权主义指出了片中的女主角被处理的过于弱不禁风和神经质,毫无主见,只是个需要被保护的弱者;反种族主义的作者自然是把重点放在黑人男主角身上,1968年之前,美国电影里鲜少见到这种能独当一面的黑人英雄,而且受到他保护的是一群白人,这就更是不常见了,尽管罗梅罗否认自己是出于肤色原因找杜安-琼斯来担任主演,但影片上映距离人权领袖马丁-路德-金遇刺不到半年,很难不让人产生些联想。

僵尸在1968年也可以被轻易的附加上各类象征意义,他们没有思想,可以象征信仰缺失,僵尸病毒会传染,可以象征这种缺失感的迅速蔓延,跟僵尸搏斗,也可以看做是对独立思考权利的捍卫,总之,就像罗梅罗说的:“这是1968年啊,所有人都有想法要表达。所有的愤怒和态度以及其它一切的存在,都只是因为这是六十年代。”

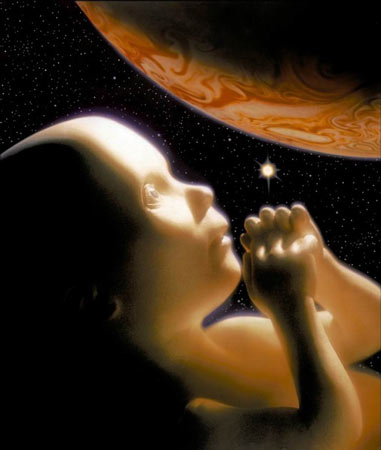

《2001太空漫游》海报

《2001太空漫游》剧照

《2001太空漫游》剧照

关键词:感官之门

《2001太空漫游》 2001: A Space Odyssey

导演:斯坦利-库布里克Stanley Kubrick

库布里克通过《2001太空漫游》表明的一个态度,也许至今也有很多人不认同,原作者和阿瑟-克拉克说过,“如果有人觉得自己完全看懂了《太空漫游》在讲些什么,那一定是我和库布里克弄错了。”意义是否是世间万物存在的必须,缩小至电影范围:一部电影是否必须要创造某种意义?“看懂”一部电影是否真的重要?

显然,“看懂”是一个理性过程,对于感性来说,“体验”才是最重要的,《太空漫游》里大量的篇幅都不为逻辑和情节推进服务,而是纯粹的视听呈现,这在1968年之前的科幻片里很难见到,毫无疑问这个理念对后来好莱坞商业片的影响太大,1986年之前的大片多是大明星参演的华丽史诗、热兵器战争片、歌舞片、家族兴衰史、多角恋纠葛,但当下的大制作商业片主宰,当之无愧地属于科幻、魔幻类型,史诗大片甚至一度成为被唾弃的赔钱货色。这些大片有个共同点,情节简单,一句话即可表述,而且还雷同,一句话可以表述无数部电影,包括最优秀的大片,但在视觉细节上,它们总能设计出新鲜的内容,有时连烂片都不例外。

《太空漫游》上映之初,越是资深影迷反而越难接受,大家已经习惯了看懂情节,琢磨对白,但这些电影里都没有,反倒是年轻人——很可能其中也有不少飞大了的,发现了它的价值,因为他们向往的,正是这种非理性的纯粹体验。如果说戈达尔因五月风暴,开始了在电影里寻找政治观念的革命,库布里克则已经为当年寻找精神体验的年轻一辈,开启了一扇大门。

(凤凰娱乐独家稿件,未经许可不得转载。)

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立