导演: 莱妮-里芬斯塔尔

出品: 德国

年份:1935

关键词:希特勒、纳粹、洗脑、电影的政治宣传作用

#一句话影评#:希特勒投拍并主演的纳粹大片。

文/Heisenberg

你愿从哪个角度看这部电影?艺术的审美方式,还是历史中的国家

每一个集权者都需要被神化

邪恶的魅力,在于我们至今延续了这部电影的美学符号

莱尼-里芬施塔尔成为希特勒手中最重要的电影人,是一种标志,它意味着,希特勒这位帝国统治者已经充分认识到了电影媒体在政治宣传中的力量。而在一战时期,德国便是电影媒体受到政客冷遇的受害者,于是,当年德军被迫从齐格菲防线撤退后不久,便在位于柏林的战争部召开了一场重要会议,在这场会议上,有人提议成立官方宣传机构,1917年,艾里希-鲁登道夫又给战争部写了一封信,明确指出:“战争已经证明了影像和电影的强大力量,电影可以作为教育和舆论的工具,很可惜,我们的敌人从中获益匪浅,而我们却因对其未能充分加以利用而深受其害。”

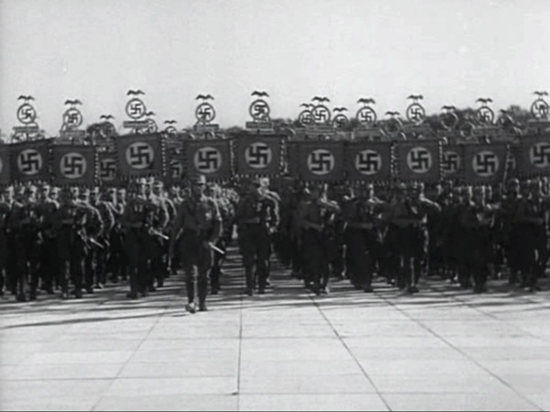

显然,这个问题在希特勒手上得到了妥善解决,二战期间,德国的电影文化几乎都由皇家普鲁士战争部和统帅部管控,德国最大的电影公司乌发拍摄的电影,也都以宣传日耳曼精神为主,所以,里芬施塔尔的电影并非希特勒唯一的宣传工具,1930年代德国电影的大环境就是纳粹式的,里芬施塔尔只是其中的佼佼者,她的镜头非常大气,换句话说,除了电影内容,她的电影语言也能让纳粹在镜头前光芒四射。

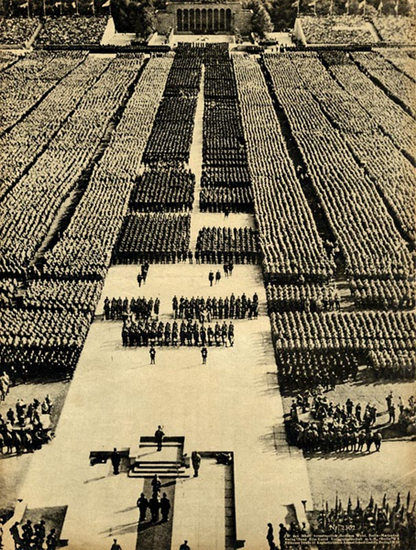

比如在《意志的胜利》的开头,里芬施塔尔反复让希特勒迅游的跟拍镜头和航拍镜头交替出现,在这样的蒙太奇语言中,元首的政治活动自然地跟德国的壮丽河山、高瞻远瞩、胸怀广阔等感觉结合了起来。此后里芬斯塔尔选取的镜头均遵循这个原则,对元首使用可以看到天空背景的仰拍,并将其跟聚集的群众交叉剪辑,对类似于希特勒青年团之类的组织,里芬施塔尔又多会用到大特写,直接展示他们眼中的光芒,当然,片中也不会缺少对日耳曼种族人体之美的展示,虽然这个内容到她的《奥林匹亚》才成为重点。

尽管只是一部跟拍元首四日全国巡回演讲的纪录片,但《意志的胜利》却展示了一个独裁政客给民众洗脑的经典范本,元首乘飞机的镜头跟元首在农村慰问的镜头先后出现,在开篇给出了救世主降临人间的暗示,这正是一战后德国群众最大的心理需求:被拯救。紧接着,希特勒在电影中展现了他的演讲才华,而跟平时的演讲不同的是,电影不仅可以把希特勒对民众的许诺传达给更多人,也可以利用不同的机位和剪辑,加强对希特勒的造神行动。在希特勒最终成为“神”后,电影才摆出了希特勒真正的目的:“战争”,希特勒全国游说的目的,无非是让人民支持他打一场全欧洲范围的仗,只不过,在经过了“造神”的铺垫后,希特勒的个人愿望已经变成了全国人民的意愿,他成功地让民众以为自己对战争跃跃欲试,而且坚信战争必胜,会为德国带来经济利益,政治筹码和民族尊严,因为神是不会失败的。

简单说,独裁者总是需要他的臣民是“乌合之众”,但因为“乌合之众”很容易被煽动,所以他们的领袖必须无懈可击,否则就会有人利用其领袖的缺点,把大众引导到其他方向,于是,任何独裁统治的诞生,都会伴随一场大规模的造神运动,造神一旦成功,民众此后就会选择性失明地无视偶像的错误,并将发现并指出错误的人踩在脚下。

12 |

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立