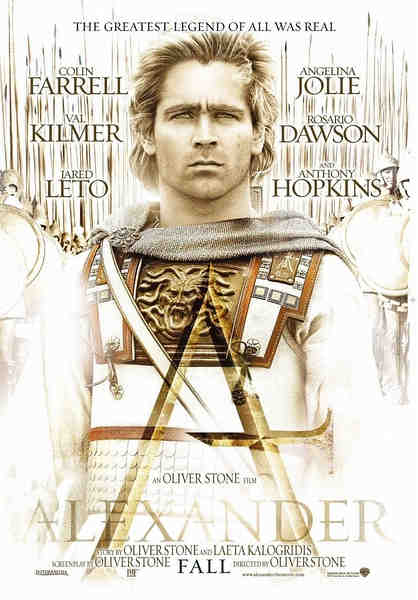

导演:奥利弗-斯通

出品:美国

年份:2004

关键词:民族融合 文化交流 武力统一

#一句话影评#:铁血铸就和平。

文/张小强

斯通想表达的元素比较繁杂,但观众只希望从影片中获得视觉上的满足。

亚历山大大帝看似崇尚暴力,但他发动的每一次战争都旨在铺就永久和平之路。

为了世界和平的伟大事业,他不惜抛弃了美男子赫费斯提翁。

奥利弗-斯通一直是美国导演中最具政治热情的一位,虽然其影片质量参差不齐,难以进入大师行列,历史观却远远胜过他们。《亚历山大大帝》的“失败”也可以归结于此,观众只希望从这部史诗大片中获得视觉上的满足,斯通却非要借古讽今,讲了一堆的大道理,把人看得脑仁疼。

本片贯穿了大帝的一生,看似杂乱无章,其实有条清晰的主线:亚历山大始终致力于世界文明的大融合,他所发动的每一次战争都是在铺就永久和平之路。他将希腊文化传播到野蛮的东方,为了这伟大的事业。他不惜从弯变直,抛弃美男子好基友赫费斯提翁,娶了波斯大流士之女。

在影片后半段,亚历山大来到了印度。在当时,印度(今天的巴基斯坦)被看做东方的尽头,征服这个神秘的国家,让他们也享受大希腊文明的荣耀,消除整个世界的隔阂,这是大帝的终极目标。但是在一次次失败后,目光短浅的部下背弃了他,因为战争之于他们只是积累财富的手段,又怎么能够理解一个狂热的理想主义者的心思?

亚历山大是否像斯通描述的那样伟大并不重要,重要的是他借助这个可真可假的历史人物,塑造了他心目中的圣人、伟人,含蓄地为某大国指明了道路:美国有责任保护、改变整个世界,而且在过去的几十年中一直是这么做的。但在斯通看来,在影片上映前一年开始的伊拉克战争既不是正义的,又没有理想。

2008年,斯通在《小布什》中暗示了战争与石油的关系,说明在他眼中,美国发动这场战争完全是为满足一己私欲,这也是颇流行的观点。但就在同一年,重组的伊拉克政府将第一单石油合同给了中国,让“美国为抢夺石油而发动战争”的阴谋论有点站不住脚,对伊作战的根本目的恐怕还是出于本土安全的考虑。虽然够不上斯通主张的“传播文明”的高度,但也没有多数人想象的那样下作。

12 |

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立