李安凭《少年派》于第85届奥斯卡奖夺得最佳导演,一时成为热门话题,有人称李安为“励志帝”,也有人说李安是中国电影的“千古罪人”,还有人把李安评为“台湾之光”,凤凰娱乐3月1日推出《娱震》特别节目《谁的李安谁的狂欢》,《非常道》金牌主持秋微,携两位嘉宾杨紫烨、尹鸿一同讨论本届奥斯卡过后的“李安现象”。

以下为现场实录:

秋微:娱乐大话题,社会小地震,这里是《娱震3.0》。今天让我们一起来讨论一下李安导演。今天现场请来了两位嘉宾是我非常敬仰的,一位是2007年获得奥斯卡纪录片奖最佳导演的杨紫烨,我当时看到那个视频特别的激动,今天看到您还是特别的优雅那么美。另外一位是尹鸿老师,您的职位太多了,我不知道该捡哪个说,您现在工作放的比较多的是哪一个职位?

尹鸿:当然是清华大学。

秋微:您出了很多的作品。

尹鸿:我是中国电影协会影评的负责人。

秋微:我想今天能够跟两位一起谈论有趣的话题。我个人对李安导演的获奖有一种说不出来的感觉,当时凤凰也在做直播,我们激动的落泪,我觉得这是创作精神上的被感动。那我们就从简单问题开始聊起,二位获知这个消息的时候是觉得理所应当这样,还是觉得意外?

杨紫烨:当时是意外吧。

秋微:为什么是意外?

杨紫烨:因为你不知道这个片拿奖,虽然很多人喜欢这个片,但直到最后一分钟你都不知道的,就跟李安一样。很多人以为斯皮尔伯格会拿奖,结果最后一分钟他拿奖了觉得非常意外,是一样的。

秋微:您是五千多个评审团的成员吗?

杨紫烨:对。

秋微:您投了李安这一票吗,我可以问吗?

杨紫烨:这个不能讲。

秋微:从你们工作原则上,这个是不可以透露的,是吗?

杨紫烨:对。

秋微:我们转头再问尹鸿老师,您当时听到的时候,您觉得意外吗?

尹鸿:应该没有太大意外。从过去电影经验判断,这部电影非常适合获这个奖,包括同其它几个电影比较。当时有一个顾虑,就是因为他曾经得过最佳导演奖,心理上会有这个影响,要是没有这个因素,依据过去的电影经验我觉得会是他。那天我出差别人给我发短信,我说其实我们早就议论过,这次是挺有机会的。

秋微:你们两位都是一个专家,从我普通观众角度来说,我希望李安导演能够得,不是因为他是华人导演,而是因为这个原著小说很棒,通过他的理解又讲了一遍。每个看电影的人能获得你想要的那个部分,而且他从制作上面很难驾驭,这个电影是我有史以来贡献票房最多的,因为我连续在十天之内看了四次,这四次当中两次我是带朋友去看的,每一次看都有不同的感受。听说这次《少年派》的票房,东方贡献的票房是高于美国市场的,刚才编导说杨导带来了一些数据分析,我们可不可以更深层次的来了解一下奥斯卡评选角度,您跟我们分享一下?

杨紫烨:这是去年洛杉矶报纸对整个奥斯卡评委的分析,因为很多人都不知道他们那边的评委是谁,他们后来做了一个很细的分析,94%都是白的男性成员,女性是23%。

秋微:男女比例这么失调。

尹鸿:对,这与电影圈本身行业特性可能有一点关系。

杨紫烨:得奖的只有14%,提名的有64%,你看他们的成员在洛杉矶、纽约还有旧金山,只有这几个地方,所以奥斯卡就是非常着重于洛杉矶的。他们有很多的发布,还有宣传都是在几个杂志上面,都是有人投他票,还有TV,这个都是给很大的几个电视台,所有的DVD都会去寄,像我在北京住,所有的DVD都给你寄过来,全是带子,都寄过来了。他们用很贵的邮费给我寄,寄了一批给我,你看这个宣传费是多少。希望人家去投票,去拿这个奖,拿了这个奖之后票房往往就很大,可能在原来的票房上增加30、40%。

秋微:如果是以这样的逻辑,我觉得有一点搞不懂,我提的都是外行的问题,本来今年《林肯》这部电影呼声很高,我为了要直播看了这个片子,我觉得这个片子从制作到几个演员的表演都是太棒了,虽然只是拍《林肯》在最后的岁月的这些故事,但是还是有很宏大的场面,而斯皮尔伯格驾驭这种场面的能力又很强,应该来说对美国人是非常重要的一段历史。而且斯皮尔伯格在我们来看他反正是混西部的,他应该人缘更好一些的不是吗?但是《林肯》只获了那几个奖项,在我来看,我准备功课的时候也觉得挺意外的,他的公关不是应该做的更好一些吗,会有这个影响吗?

杨紫烨:我想从他们(投票)的成员来看,斯皮尔伯格拍的都看过了,没有跳出这个风格,表演是很好的。我感觉李安他选择最难的部分拍的,水、孩子还有3D。

尹鸿:动物。

杨紫烨:对,动物。所以在这个挑战下,他拍摄的挑战比《林肯》更大,其中你看他只有40%的投票,其他的投票有音乐、剪接的,所以其他人感觉可能少年派比较难拍一点吧,这是我的猜想。

尹鸿:对于公关他就是要让你知道,在这样的系统当中,每个人的独体性比较强,不像五个人、六个人或者是我们之间的感情有一些影响,在那么大的群体当中,反而人会相对做出自己独立的判断。他们做的宣传就是,我们要让你记得我们有这样一部电影,而且我们这个电影是不错的,并不是一定要让你投票,关注度受到一定的影响。因为不是所有的电影你都能够看到,并不是所有人都了解,小公司很难做到几千个人你做的东西都能送到他们。但是从这个体系来讲,为什么结果不容易预测,就在于它的投票人数比较多。

秋微:你很难把它归于类型,它好像每个类型都有可能,尤其是今年又有各种类型。说回到李安这个人,我想问一下尹老师,您是这方面的专家,我们旁观来看李安,李安这个人实在是太特别了,他拍的第一部影片,除了三部曲还有一点点的趋同之外,到好莱坞每一部作品都拍的不一样,从《理智与情感》开始他拍英国片又有英国的调调,他拍武侠又那么的武侠,他这个人从东方和西方来说是没有障碍的,会给人这样的感觉,他的独特性到底是怎么来的?

尹鸿:他选择的故事还是把人性放到比较极端的环境和空间当中去表述,在极端的环境当中,这种人性往往产生普遍性。其实人性极端状态下可能会有普遍性,民族之间国家之间的差异性反而弱了,所以你看从《理智与情感》,还有武侠片都是在极端上去塑造人性,包括他的很多片子,你能够看到他面对的复杂的救赎的部分。他是一个好的导演,把故事还原在舞台上,他这个故事需要一个舞台,我要把那个舞台做的像一个舞台;而且他非常细致,他精雕细刻的把它的故事都放在里面,因为他的舞台不一样,他的背景不一样,放进去的人又不一样,其实他的故事是一样的,是在这种选择当中人需要承担的代价,但是背景不一样,每个人的背景,每个人大的处境都不一样。你看《色戒》带有那种悲怆感,《少年派》更加凸显的是人神之间的关系,他会呈现的非常极致和丰满,既有普遍性,但是他又会找到每个故事里面差异性的氛围和习惯,其实还是有连续的,李安是一个非常坚持自己的人。

秋微:我觉得这一点特别了不起,我自己从里面看到特难的地方。我在十几年间采访过一个人,他是一个在纽约工作的人,他本身是一个阿拉伯人,但是他父辈就住在纽约,他本身是一个学者,他是学国际认同学的,他说最初在大学里面学这个科目,就是因为他找不到他自己是什么样的人,他是哪里人,他最初对这个困惑,因此他学这个科目。我十几年前就知道这个词叫做国际认同,我因此有很深的感受,比如说我们有一个词叫做“北漂”,在北京漂泊的外地人,很多艺术家创作者都想要表达那种认同感。我觉得李安恰恰是做到了让人有普遍的认同感,可是你不会觉得他的作品特别较劲,就是为了这个问题特使劲。我觉得他这种被广泛认同的程度很高的。您是导演又是特别好的剪辑师,从他的作品本身看,有什么样的力量,能够让他这么广泛地从东西方投票者手中得到他们的投票?

杨紫烨:我最新看到一个访问,有一个记者问李安你感觉在美国拍片有什么困难,你不是一个土生土长的人,他提的问题是很好的,因为你努力去做。第二个就是你是一个外来者,你对很多事物观察的更仔细。我在旧金山住了很久,而且我看很多东西跟本地人也不同。像来北京我来了好几年,很多东西也是有分歧的,跟我一起工作的朋友都说,为什么你看这个猪,看这个狗跟我们不同,因为我们已经习惯了。所以外来的人是有这样一个特性。

秋微:你觉得用好的话其实这可以是一个优点?

杨紫烨:对,优点。

秋微:对我们好多华人导演来说,奥斯卡最重要的一个奖项就是最佳外语片奖,这个事情较劲了很多年,李安这种获奖会不会给大家另外一种激励?还是有这种鼓励方向,多花一点东西在某一个方向上,会不会有这样一个激励作用?

尹鸿:我一直有一个观点,我觉得中国媒体放大了奥斯卡的作用,奥斯卡总体来讲还是美国的本土奖,主要还是美国电影的影响使得奥斯卡得到关注,事实上我们没必要较劲这个奥斯卡奖。实际上他也只是那一个最佳外语片奖,而且还是要在北美上映的电影,而且还是美国人喜欢的电影,不代表是我们中国人最喜欢的,我们的电影对这个问题不必太较劲。但是他给我们带来一个中国的电影什么时候可以变成世界电影的思考,这是一个问题。你这个电影是不是通用的语言,是不是通用的价值观,中国电影的问题出在恰恰是中国视角了。我们太想让它是中国电影了。其实李安的电影题材有英国的、有美国的、有中国的、有印度的,你分不清楚他是哪个国家的电影,他跟国家认同、国家意识没有太大的关系,其实像早年他的父亲三部曲的电影,他写同性恋等等,其实李安跟他自己的成长经历有关系,他成长经历没有遭遇特别大的创伤,即便是有他也不愿意讨论身份认同带来的困惑,他愿意讨论的是人性。

秋微:他身上有一点,他说创作是源于某一种冲动,之后变成理性,创作的冲动我觉得很重要,因为那之后变成了你想要表现的东西。我获知这个消息是从媒体上来的,我觉得我们中国的电影人太注重我怎么去拍一个很多人喜欢的电影获奖,这个方向不太成熟,这个不太像知识分子干的事儿。或者是在电影业这个行业里面,我没有看到太多我心目当中的知识分子,可是李安还是有一点像我想象当中的知识分子会有的那种沉稳和安静,我真的不去讨好谁,我要做这个创作就是想去表达我心目中想要表达的东西,我有了这个念头我就想把它一步一步做好,而不是去冲着哪个目标,把它变成一个推销和销售,我觉得那是另外的人在做的事情。说得狠一点这个是急功近利的事情,这个行业一会儿让我们有信心,一会儿让我们没有信心,怎么回归到这个创作的原生态上面去?

尹鸿:它跟电影环境也有一定的关系,通常我们说中国的电影因为商业环境、文化环境都不太一样,包括工业体系也不太一样。

秋微:主要不一样在哪里?

尹鸿:在美国有多种多样的电影,除了主流的商业电影,也会有一些不同的选择,我可以支持这样的电影,我也可以去支持《拆弹部队》这样的电影,它就是一盘菜,我可以配上各种各样的创新,也许这道菜反而成为一盘不错的菜,这个电影体系已经成熟到这个程度,中国的电影体系是有盘菜就不错了。

秋微:可是有的菜很倒胃。

尹鸿:这个是大家没法去判断的,它只有一盘菜做,所以大家都急功近利的等着,这个菜做了我就可以赚回来,现在的电影你跟他说,你争气一下,他就会高高在上,你们都是茫茫众生;你说要商业,他就要讨好你。李安最好的一点就是他不谄媚,但是他跟你亲近,有的人说我不跟你献媚,但是我特别清高,他会想要跟你交流,他把我的感动、我对故事的理解,用我的方法传达给你。因为我看那个少年派的电影,前面徐徐叨叨的,我说哎呀,这个电影怎么看那么罗嗦。

秋微:那个书也是这样。

尹鸿:你看到后面漂流段落的时候,你发现前面都是在做铺垫,所以这是他自己能坚持,但是这种坚持也不是特别的能被理解,他拍少年派当中也遇到过投资者的动摇,你把艺术片拍成这么大的投入,我们以后怎么办,在中国可能这个事情没有办法做下去。但是好莱坞这个蛋糕已经很大了,可以允许失败。

秋微:您说这个的时候我在想,可能假以时日我们的市场还是会有希望,但为什么那么的曲折。我很喜欢的一个编剧卢伟(音)说过一句话,他说的很代表我们观影人的心声,当时他参与《霸王别姬》的编剧,但是《霸王别姬》开始的时候,他说中国的电影开始了,但是没想到也结束了。就是说那个时候已经推到了一个高度,在市场上特别的给人以信心,而且这个电影也好看,有很多内涵,我觉得一部好的电影,是不同的人都能够找到很多的东西。但是为什么今天跌下来了,为什么?

尹鸿:今天我们可以拍《霸王别姬》和《活着》,其实莫言得诺贝尔奖不是现在,那个时候是八十年代奠定的氛围,它需要氛围。八十年代末那个时候思想是最解放的,吸收文化也最宽容,也是中国人对未来最有信心的时候。我们反思历史观察现实,一切都是为了明天最美好。而且读书的人都知道,好好读书为了四个现代化,所有的人都为未来有一个共同的价值目标。可能今天由于各种各样的原因,非常复杂的原因,这种文化环境目前没有,实际上一个文化的发展和繁荣,文化的大时代,一定是跟你时代风尚有关系的。诗经风雅颂,风决定了这个时代的文学品格,当然不排除有偶然性,面上的东西一定是受到大环境、大氛围的影响。

秋微:去年也有人议论,《一次别离》获最佳外语片奖,如果都要受审查的话,那么伊朗的审查比我们更严格,我看这个电影的时候,觉得伊朗有很多和我们很像的地方,包括老龄化问题,处理家庭关系问题,包括找小保姆的问题。也就是说你专心在这上面的时候,还是有可以选择的题材。我们直播的时候叶老师说了一句,现在的电影赖审查,我觉得也不能把这个当成借口。我们听说的就是现在很多的钱就放在这上面了,民间的资本放在这上面了。按道理说有那么多的题材可以选择,像今年奥斯卡那个詹妮斯演的片子,就是演抑郁症、躁郁症的青年,那中国的忧郁症、躁郁症的大有人在,你只要拍出来也是有市场的,那你可不可以动更多的脑筋?尹老师说我们院线没有给划分的太那个,可是我们也不能说这个“菜”太卖座了就全部都是这个。其实大家是不是应该在别的地方多用心思,更爱这个行业一些,而不是把它当成商业来做呢?

杨紫烨:我觉得观众很重要。在国外每个大学的城市有很多电影院,不只是看商业电影,也有很多类型化的电影,很多独立电影,也有很多旧的电影给你去看。像大城市旧金山、纽约,他们有很多的电影院,很多老人去看,有时候两个人去看也是放这个电影。但是在国内好像是很少喜欢看独立电影,逼我去买DVD,又是非法的DVD,我真的不支持这个非法的DVD。我感觉你要给他更多的机会去看不同的电影。年轻人看了很多不同的电影,但是他都不是在电影院看的,都是在网上或者是看DVD,我觉得这方面也是要改变的一点。因为这样的话你的观众永远就是吃快餐,给你好的餐你都不会去品了,因为你习惯吃快的了,麦当劳,这是一个问题。我不知道老师您的意见是怎样的。

尹鸿:挺好。

秋微:像批作业一样。

尹鸿:没有,我很受教育。

秋微:我作为媒体人,觉得这个事情当然杨导说的是对的,假设我们有很多类型化的剧场,我们可以去看很多不同类型的电影。但是我觉得作为一个媒体人,我觉得很无力。去年有一个小成本的电影《万箭穿心》,我觉得那个电影很好看,但就是票房不好,你想帮它也不知道从什么地方下手。他没有用一线演员,他的导演也不是很有名的导演,那这个片子就是很好。这样的时候我们怎么跟观众互动,期待让观众有更多的选择?

尹鸿:还是推广和培训,我们现在的观众比过去好很多了,现在反而是大制作的电影,票房没有达到我们的预期。过去我们认为武侠动作片、一线的演员拍起来的电影应该是很高的票房,但是你看,像《桃姐》这么安静的电影,过去也取得了六千万这么高的票房。其实《钢的琴》也有一定的影响。你看今天电影观众接受多样化电影的能力,实际上是比过去强了。我们中国的观众和媒体经常有另外一个误区,经常拿一个投入五百万的电影,跟投入一个亿的电影去比票房,你这个本来就是一个小众艺术片,你非让《钢的琴》跟《金陵十三钗》去比。你应该培养,就会慢慢培养出喜欢不同类型的观众。媒体很喜欢拿这两个来比。

秋微:我们也搞不清楚。

尹鸿:怎么搞不清楚,你一看宣传一看明星,就知道完全不是一个量级的东西,包括《海洋天堂》也是,写自闭症的孩子票房也不错,也好几千万,也是一个很好的电影。其实我觉得这个市场慢慢会给那些喜欢拍电影的人机会,给他们一点信心。过去没有信心,你发现电影院都不给你上,但是现在你发现只要是档期做的好,观众口碑好,慢慢这个电影就会不错,《万箭穿心》就是档期不好。中国现在是作坊式的电影,我自己做电影,我自己去做宣传,那怎么行?美国是很简单独立的,电影交给六大宣传公司去宣传,中国的电影问题还是出在这儿,它是小作坊,我拍完了电影,我去卖电影还要宣传。

秋微:中国去年有一部电影,四千万不到,他们在去年宣传的路上还拷贝,所以首映在某一个城市放不了,那个导演是常常来我们《娱震3.0》的,我很惊讶竟然发生这样的事情。他就是专业度不够,才会发生这样的事情。

尹鸿:对。

秋微:说回李安,除了这次他和他的作品之外,两个话题在网上讨论的很多,一个是说李安到底是什么样的人。我看陈文茜采访说了一段话,说的特别逗,李安当时拍那个《卧虎藏龙》,就说他当时很喜欢章子怡,但是他不敢做,所以就拍了《卧虎藏龙》。后来说拍《断背山》的时候,李安是里面的一个角色。现在说拍《派》的时候,他就说他是《派》里面的那个人。我觉得李安很聪明,说我就是《派》里面的那个派。另外就是李安导演的太太一直都很支持他,您觉得他是怎么样的人?

杨紫烨:我的同学是他的同学,我听我的同学讲过关于他的事情。我82年看了李安第一部学生作品,就是讲一个中国人和意大利人两个人的关系,已经拍的很好了,从一个学生的作品角度,他当时已经拿了奥斯卡的学生作品,好像是拿了奖。当时一个大的公司也签了他,但是好像签了六年都没有给他拍电影,所以他自己写。这是真的。

我的同学告诉我,他从学生的时候,就是非常非常的专业,很努力地去写剧本,特别踏实。他也是一个感情丰富的人,他常常会哭起来的。我听朋友说他拍完之后会哭的,所以我想他是一个感情很丰富的人吧。

秋微:内心的感情很丰富,但是外表看起来又非常的谦和和内敛,我觉得他的那种谦虚不像是为了摆出谦虚的姿态,你能够看出来这个人就是谦虚的。我特别相信相由心生,他的那个样子就是谦虚,我觉得一个成年人能够哭起来,本身这个情感就是很充沛的。您是做导演的,导演要求很理智,您是带领全军的嘛,您觉得这里面最难的事情是什么?

杨紫烨:李安每次拍电影都做了特别多的功课,他真是一个学者这样去准备。另外你每次拍电影,投资人给你的压力是很大的,尤其是在美国这个大公司的压力,他其实可以关掉你的电影。我感觉李安也非常没有自信,每一个导演都感觉自己做的不好,自己做的不完美,问题是怎么去做的更完美。李安每一部电影,在好莱坞拍的电影都是盘子挺大的,在这个盘子挺大的时候,所有的人都有压力,包括我看过他讲的,他常常讲说我这个片子拍完怎么可以不被别人骂,这个票房可以收回来。我想每个导演都想拍真正想拍的东西,但是有一个你做完了这个片,这个片拍完了之后,每个观众怎么去看你的电影,你怎么去表达你想表达的东西的问题。还有观众给了钱,去看你的电影,我觉得拍商业片的压力是最大的。

秋微:您刚才用了一个词,我很被这个词触动,就是李安是一个学者。在我们的行业里头,好像很少看到有谁特别像一个学者,学者风范也好,或者是学者的处事之道也好。

尹鸿:一个著名的导演就是学者导演。

秋微:谁?

尹鸿:我们过去有一个著名的凯歌导演就是著名的学者导演。

秋微:对,我忘了。

尹鸿:而且正好这一年送了他的电影去参加奥斯卡,当然第一轮就淘汰了。

秋微:其实我自己一直都还挺喜欢陈凯歌导演的,当然巅峰之作的时候最喜欢。这里面我觉得有一个特别有意思的差别,刚才尹老师也说到,比方说后来陈导有一些作品,到后来特别强调要告诉你一个道理,比方说《无极》他特别要告诉你一个道理,这和李安的差别,我觉得好像李安任何一部作品,不是说我硬要告诉你一个道理,我只是给你一个思考的空间,如果你想在这里面得到什么道理,那个就是你的了,如果没有也好。我觉得他的气度是方方面面融入到这里,因此看他的作品,你不太有那种感觉,我如果没有学到什么,我可能会挺自卑的,你没有那种不放松的感觉。为什么这个行业里面会比较缺乏学者气度的人?或者是这样讲,好莱坞的导演很多样化,像斯皮尔伯格或者是我特别喜欢那种气度型的导演,比如伍迪-艾伦,我们的导演里面好像没有特别多的知识分子和学者,也没有什么对中产阶级感觉,或者你也不觉得有那种什么都特别全面的。为什么会有这个现状呢?按道理来讲有些人是可以做到的。

尹鸿:有些人可能还是需要时间,需要积淀,需要一个文化转型的过程。你想想我们六十年代有什么人,还有老师能够安安静静的站在讲台上吗?

秋微:您就是挺安静的。

尹鸿:我也不安静,你看今天我就在这里了,我每天还要接受十个采访,今天我就接受了很多采访。我觉得大环境有时候会给你一些影响。另外中国导演在这个过程当中慢慢的会意识到,因为我们发展的太快了,完全无法判断明天是什么样子了,年年都有黑马,就说明这个电影很不正常。电影年年要靠黑马来支撑,这就说明你的社会变迁程度确实太快,不可预期,每个人都很忙,对未来都没有办法预期,每个人都跟押宝似的,一押突然间12个亿,做梦都没有梦到过,所以你才会创造这样一个状态,这个时候你再让安安静静的人从容的做一件事情很难。

其实不光是电影,你看看我们满街的雕塑,那些雕塑能够跟过去的雕塑比吗?你看我们建的庙,那些庙能够跟过去比吗,我相信这是一个过程,慢慢这个社会发展变成一个平态期,大家慢慢的安居乐业了,慢慢的大家都安居乐业了,你可能能够做好自己的事情。有些导演过去比较从容,也架不起风起云涌,我们过去有导演也很学者。

秋微:当然也有学者型导演,但是你会发现怎么慢慢的学者就变不见了。李安也遇到过很多的挫折,比方说成为专业导演之前,他也曾经想放弃过,包括《绿巨人》票房不好的时候也有过,他想是不是要离开回台湾,你觉得他归零的能力是很强的,我今天既然去做这件事情,我就专注的做这件事情。但是我们有些导演,比如说陈凯歌导演,在我心目中是一个大导演,但是在《无极》那个事件出来之后,他好像被伤了元气一样,他再出来是步履蹒跚,你觉得这个事情挺难过的,你觉得你那么一个导演,其实当时《无极》出来的时候,我也没有觉得无极很差,好像是他自己动摇到他自己的信心了。

我想问的是这个行业,是不是就是要起起伏伏的,或者说作为一个创作者来说,我就是要重新再来,没关系一步一步再来,您怎么看这个事情?

杨紫烨:很难讲。你创作的东西有一个很大的团队帮你,你可以有一个氛围去学习,有一个好的制作人,有很好的演员,一个团队去做,而不是一个人。因为你看李安成功的电影都是一个团队去做的,做了之后就有底了,他很幸运挑了大公司去拍,他的成功是慢慢积累型,不是一天的。所以我感觉现在中国发展的太快了,没有人再静下来去想想,静下来去写一个好剧本。

最近我跟几个朋友在一起,他们这样讲,他们剧本都没有写好就马上去拍了,因为在国外,剧本你可能等了几年都没有人拍,过了几个月都没有拍。但是最好的、最基本的剧本,你已经写得好了,写得很好了,你前期的工作做了才可能去拍。我觉得现在真的是太快了,现在太快了。

秋微:按道理说,我自己研究过的导演,没有任何的导演说从来没有过失败之作的。

尹鸿:这符合创作规律。其实张艺谋、陈凯歌非常了不起了,像张艺谋连续几年不是柏林就是威尼斯,世界上这样的导演不多。他们遗憾的就是他们出名的太早了,再加上慢慢社会有一个大气侯的改变,使得他要去适应新的市场和新的需求。其实一个人不可能一辈子有很多变的机会,你不可能说今天我变这个,明天我变那个,不应该苛求他们,更应该苛求的还是他们后面的那些年轻人,比他们更年轻的艺术家,他们从来没有达到过那个辉煌。其实我觉得们已经做的很不容易了,中国大陆以前没有人认为说可以拍出好的电影,其实有了他们才知道中国大陆也可以拍那么好的作品。

秋微:李安已经取得过那么好的成绩,你会从大家的看法,比如说媒体的表现,和他们作品中能感到过一些不安。我觉得李安反而是一个奇特的人,他总是在承认自己的不安,即使是他的《卧虎藏龙》得了奖,他会把自己的短板摆在大家面前,你会觉得他真的稳重、真的谦虚。如果用我们现在常用的词儿,李安不拧吧。可是我们有的大导演观众还是很爱他,会感觉到他更拧吧,这个拧吧会让你觉得不解。我觉得怎么样去练就谦虚和不拧吧,这样表达的气场本身才是更豁达的,更谦虚的气场是怎么练就出来的?

尹鸿:我还是觉得环境挺创造人的。我们问问自己拧吧不拧吧的,你可以问问我们周边拧吧不拧吧。我们可以从人格上去要求我们自己,这个人是富贵不淫,威武不屈,我们可以说有人做到,但是确实大多数人做不到这一点,环境对你的冲击和改造太大了。他们很早被推上了那么高的一个神坛,再后来的变化当中他们想站在那个神坛上,人在高处就很难往低处走,但是那个路又走不通。他们那个时候创造的情感方式,用那个方式去表达去反思,那是一个形上的东西,跟今天的市场化结合你觉得怎么看怎么别扭。

不像李安,我觉得无论他是在台湾还是在美国,其实社会文化价值体系对他的影响相对来讲会小一些,没有那么大的文化断裂,所以他可以比较好的坚持好自己原来的创作和一些想法。但是中间像《卧虎藏龙》这样的作品应该说也向商业上迈了一步,因为那个时候也不太有信心,但是恰恰是《卧虎藏龙》这一转型,反而使他上了一个更高的高峰,获得了更大的创作自由,所以有时候也需要机遇。像《卧虎藏龙》,我觉得是李安一个特别的机遇,这个机遇使他获得了更多的空间。当时出来的时候,我记得在亚太评价并不是非常好,结果没有想到在欧美地区得到了很高的评价,一下子就给他打开了自由空间。所以有的时候人格、才华、环境、机会,所有的东西创造的一切是不可复制的,某些东西不可复制。

秋微:还有一个,我自己挺相信一个事儿,不能用笨这个词,但是我觉得勤能补拙,包括刚才杨导说李安从来都是一个特别用功的人。我觉得现在我们这个风向,有些人觉得总有一些捷径你可以选的,但是看李安的访问以及他的经验,他的认真和较力是很感动我的。比方说拍这个《少年派》,他以54岁高龄去学潜水,还有拍《卧虎藏龙》的时候他自己站在竹林上面给周润发示范然后还骨折,他完全可以不做这个事情,他自己有品质上的要求,他的要求又让观众能够感觉到,他的细节处理的都特别好。杨导您在不同的地方,在香港、在美国工作了这么长时间,您觉得在现在看起来这么热热闹闹的环境里,对比比较成熟的市场,我们应该往哪个方向多努力一些?哪些让您觉得可能是需要调整的?或者是有哪些,可能内地的市场反而是好的,我们都不自知的那种?

杨紫烨:我觉得中国这二十年发展这么快,在电影上也是发展的最快的,但是不能常常跟好莱坞去比。我感觉就是中国有中国的路去走,因为好莱坞已经成熟了,从1920年就开始,从没有声音的电影一直这样走过来,经历了很多东西,我感觉对中国电影人不要给他太多这样的压力,比如媒体人就会给他压力,我们要去奥斯卡,我们要去拿大奖,其实做好他们的电影就好了,给年轻人多点机会,多给他们支持,还有培养好的观众就行了。

我觉得不用去比较哪个好,西方有西方的好,因为他成熟;我们中国国内有中国国内的好,什么都很快,什么都行。国外电影批来批去,可能一个电影放六年、放十年都没有机会去拍,所以我感觉不能是两个体积去比较的,我感觉每个人都有自己的路去走,这是我的意见。

秋微:我有时候常常想到印度也挺逗的,印度对李安这次得奖也特别的高兴,因为李安也用了印度语说了谢谢,他们特别有意思,我觉得他们每年产的电影也很多,他们也没有好莱坞,也很自得自乐的,他们有很多他们的文化,像宗教博物馆一样。我们也有,我们为什么没有形成一个氛围?我们别跟好莱坞比,我们就是自己跟自己比,我们自己跟自己玩儿,按道理说我们选择的题材和类型不是也很多嘛,干嘛非要把自己弄的挺尴尬的。那个是大户人家,已经发展那么多年了,然后看隔壁吃什么菜,我们就摔盘子,为什么我们没有借鉴一点印度那样的对电影的热爱?

尹鸿:一百年来全世界有哪一个国家像中国这个大国一样,断断裂裂、起起伏伏,印度片从我的印象里面,就是一个穷苦人家的孩子,变成一个漂亮的女孩子,人家就是一点点的去改善,人家的电影现在已经很好莱坞化了,因为美国好莱坞也跟印度合作,像《贫民窟的百万富翁》,它是有过去的累积性的,不像我们一会儿前、一会儿东、一会儿西、一会儿南、一会儿北,我们一直在找这个东西,我们经常说中国特色,这个其实就是中国特色。

秋微:你不能把这个当成一个答案。我自己特别不解的就是法国有左岸有右岸,大家管艺术的去管艺术,管那些的去管那些,我觉得如果按法国左岸和右岸来说,我觉得中国好像没有左岸只有右岸。中国人不是更有文化嘛,前段时间知识界都在缅怀民国,这是对学者风范的一个敬仰,我觉得李安就是这样的。您觉得应该怎么样?

尹鸿:不要着急,大户人家不是一天就修起来的,贵族也不是一点就成为贵族的,我觉得过程一定会有一些,每个人都是过程的一部分,每个人踏踏实实的做好自己的事情。我当老师,我教十个人从容,也许八个人不会受我的影响,只有两个人受我的影响,那他再教就会影响五个人。我觉得贵族就是贵族,贵族不是暴发户。

秋微:我觉得这个行业很有暴发户的气质。

尹鸿:它就是暴发户,你想张艺谋拍电影的时候是几百万的投入,到了今天几个亿的投入,那不就是暴发户嘛。你刚才说的《霸王别姬》是全国票房四五个亿,现在是什么票房,现在是将近两百亿的人民币。暴发户就是暴发户,你得给暴发户一个自我修养和锻炼的一个机会。

秋微:我再问问另外一个事情。关于那天有个事儿我和刘仪伟我们两个有不同的看法。在昨天的时候《悲惨世界》上映了,因为它是舞蹈片嘛,我觉得观众的口味是可以培养出来的,刘仪伟觉得不,喜欢看什么就应该看什么。我们俩说的也不矛盾。比如说我有一个朋友喜欢话剧,花了十年时间培养这个话剧,现在在北京和上海,真的有一票很忠实的剧场观众去买这个话剧票,这个观众就培养起来了。我们这个行业,有哪些方法可以把观众培养起来,以更多宽度的观影去接纳好多好的作品?您觉得我们应该怎么培养呢?

尹鸿:将来你的《娱震3.0》多做一点艺术片,少做一点商业片,天天谈一点艺术,不要谁卖座谈谁,我觉得每个人都有一点责任。不要光骂电影,你说媒体不是这样吗,谁火了一拥而上,有好作品你不去发现,不去传播,我们都喜欢做吸引眼球的事情,我觉得这个责任每个人都有,观众也是一样。

秋微:其实李安最打动我的地方,也是从陈文茜的采访里面看到的,她说一个讨好的李安就不是李安了,我希望大家无论是导演、学者还是观众,大家能够以一个由衷的、接纳的心情来看待这个行业,也是希望能够像尹老师说的,不要急,我们慢慢来,只是希望这个慢慢来的时间不要太久,谢谢两位。

杨紫烨:谢谢。

尹鸿:谢谢。

秋微:我们编导有一个问题要问,代表编导问的问题,像李安他是成长在台湾,他的爸爸是校长,所以他的家教很严格,他成名是在美国,其实我觉得也不能完全这样讲,实际上当他受挫的时候,曾经第一个帮助他的是制片人徐立功,在《卧虎藏龙》的时候给了他非常大的鼓励和帮忙。他们当时台湾的这种文化,像杨德昌、侯孝贤有很多新文化出来,他们在创作上面有什么不同?

杨紫烨:很难讲吧,因为我感觉台湾的文化因为地方小的缘故,台湾文化从60年代开始,一般的导演都是偏文艺片特别重,一直这样下来的,所以他们有这个文化传承下去。在国内60年代、70年代,我想80年代才有一个第五代导演出来,他们走的路比较慢一点,风格比较不同。背景不同就很难比较。

秋微:我觉得您说了一个特别重要的点,包括看李安作品的时候,会觉得他对文艺片有一个不同的视角和解读。比方说在说李安之前,我一定觉得文艺片是晦涩的,票房不好,然后似乎越看不懂才越文艺,然后通过李安我觉得文艺片也是可以理解的,像他拍的片做的中西方文化调和这样。像尹老师说的《色戒》也是文艺片,也不会让你觉得很有障碍,你觉得这跟他们那一代人受的教育有关吗?

尹鸿:我觉得和教育是有关系的,像今天台湾的电影《猛舺》、《海角七号》,包括一批电影,还是跟他的社会风尚有关系,那种精细、细腻、从容在他们的电影里面确实是体现得比较明显,那个氛围包括看台湾人他的那种相对的文静,大家交流起来比较文雅一些,其实都跟你的社会状况、发展状况有一定的关系。我觉得他在那样一种氛围里面成长,再加上家里还是书香门第,还有严格的家教,其实我觉得往往严格的家教,外表就不那么张扬,外表不张扬不代表内心不细腻,其实外表不张扬的孩子,他都会很细腻的去观察社会,所以这跟社会、家庭都有关系。

秋微:比方说把李安放在内地,他还会是现在的李安吗?

尹鸿:没有一颗种子放在土壤里面,长出的会是完全一样的种子。

秋微:杨导,现在在好莱坞被认可的华人导演,除了李安导演,我们都知道,还有哪些是被广泛认可的?

杨紫烨:王家卫,还有一个我不知道他的中文名字,还有吴宇森、林诣彬、李孟熙、虞琳敏,还有陈冲他以前也拍了两部电影,还有几个华人,现在在好莱坞还不错。现在九十年代开始,就有一批华人在好莱坞这边可以当导演了,以前是不可能的事。其实李安他们开了很多路给我们华人,你见到华人的面孔多了,不是太多也挺多的。

秋微:我听过一种说法,假使说某一部作品得了最佳剪辑奖,他离最佳导演就不远了,您以前也拍过一部电影得了最佳剪辑奖,您现在有新的拍片计划吗?

尹鸿:有。

秋微:跟我们分享一下。

杨紫烨:我准备拍一个忧郁症的女孩子,一个老师一个女孩子,(主题)是在大城市里面的东西,其实现在有忧郁症的年轻人挺多的,我现在已经开始写剧本了。

秋微:太好了,这是讲在北京的故事吗?

杨紫烨:对。

活动结束,谢谢各位。

播放:

播放: 时长:01:08

时长:01:08

木卫二:6分电影的锦标赛终于结束了

木卫二:6分电影的锦标赛终于结束了 影评老大爷暗夜骑士:海瑟薇20分戏摘小金人

影评老大爷暗夜骑士:海瑟薇20分戏摘小金人 电影发狂:《林肯》风格太商业只能拿小奖

电影发狂:《林肯》风格太商业只能拿小奖 图宾根木匠:奥斯卡越来越有“金鸡”风味

图宾根木匠:奥斯卡越来越有“金鸡”风味  左衡:李安已走出地域疆界 我们还在画地为牢

左衡:李安已走出地域疆界 我们还在画地为牢 亵渎电影:《林肯》成最大“陪跑”

亵渎电影:《林肯》成最大“陪跑” 桃桃林林小淘淘:詹妮弗-劳伦斯90后上位了

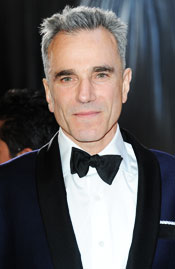

桃桃林林小淘淘:詹妮弗-劳伦斯90后上位了 其实偶是导演:刘易斯不愧为方法派的继承人

其实偶是导演:刘易斯不愧为方法派的继承人 奇爱博士:本届奥斯卡中庸保守 毫无悬念

奇爱博士:本届奥斯卡中庸保守 毫无悬念

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立